(1) 宫内治疗用超声响应微胶囊的合成及性能表征

山丹

首都医科大学附属北京妇产医院

1、成功获得高分子复合造影剂PLGA-Janus微球颗粒的制备

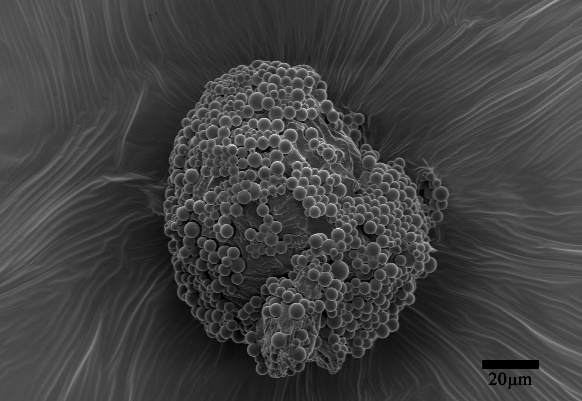

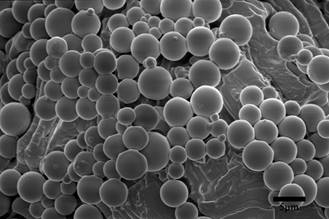

本课题利用快速膜乳化方法与水/油/水(W/O/W)双乳液法相结合,将乳酸与羟基乙酸进行化学合成,制备获得了粒径均匀的聚乳酸-羟基乙酸共聚物(PLGA)中空微球(粒径4μm)。再采用三维界面保护法(Pickering乳液法)来制备具有油水双亲特性的Janus微球,以低熔点烷烃作为油相,在一定温度下以PLGA颗粒作为乳化剂,形成烷烃/水Pickering乳液,之后快速冷却,PLGA微球固定在颗粒固态烷烃表面,再在低温下对裸露的一侧进行选择性水解,增加其亲水性,成功获得不同组成的PLGA-Janus微球颗粒。

2、利用各种光谱手段对PLGA-Janus微球颗粒进行表征

使用扫描电子显微镜(SEM)观察Janus PLGA微胶囊的形态。利用透射电镜(TEM)观察的样品的形态和结构。利用X射线荧光光谱仪(Bruker EQUINOX 55)来确定各种元素的含量,利用傅里叶-红外(FT-IR)光谱仪对样品/溴化钾压片后进行分析。利用激光光散射粒度分析仪(Zetasizer)(Nano系列,Malvern Instruments)通过动态光散射(DLS)测量粒度和分布。使用奥林巴斯光学显微镜进行偏振光学显微照片图像。使用共聚焦激光扫描显微镜(CLSM,Leica TCS-sp2,德国)观察荧光显微镜图像。

3、对PLGA-Janus微球颗粒进行体外毒性测定

用小鼠成纤维细胞作为实验对象,通过对L929细胞系的CCK-8测定来评估细胞毒性。L929细胞用RPMI1640培养基与10%FBS和1%青霉素-链霉素混合培养。首先将细胞以1×104细胞/孔的密度接种到96孔板中。温育24小时后,通过各种浓度的样品溶液除去培养基,并将板在37℃和5%CO 2下温育24小时。将样品分散液替换为100 mL的10%CCK-8试剂溶液。 将细胞进一步温育2小时,然后使用酶标仪(Thermo MULTISKAN MK3)测量450 nm处的吸光度。加入制备的Janus造影剂,用CCK-8测定吸光度来计算细胞存活率。

尽管PLGA具有良好的生物相容性,但已被FDA批准用于临床。仍然有必要确保这三种微胶囊的生物安全性。通过CCK-8测定法对L929细胞系评估微囊的细胞毒性。所有微胶囊的细胞活力均大于90%,最高浓度为4.0mg/mL(见图5)。 这些结果表明,微胶囊对细胞的生长没有任何负面影响,甚至可以促进细胞的生长,表明它们具有良好的生物相容性。

(2) 贵金属-氧化物复合纳米结构的周期性设计及光学性能的应变调控

宁帅

南开大学材料科学与工程学院

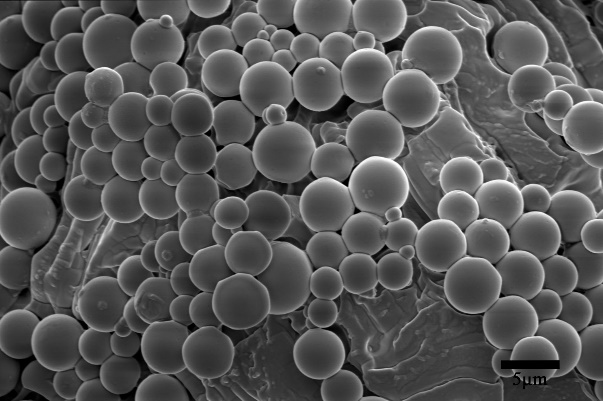

本课题探究了贵金属-氧化物复合纳米结构的周期性设计及光学性能的应变调控。采用脉冲激光沉积(PLD)技术,首先,在(001)SrTiO3钙钛矿衬底上制备了SrCoO2.5薄膜,研究了脉冲激光沉积中生长工艺参数的影响,确定了SrCoO2.5薄膜生长的最佳条件,实现了高质量SrCoO2.5薄膜的制备。之后,在这一基础上,我们进行Au-SrCoO2.5复合纳米薄膜结构生长工艺的进一步探索,确定了其最佳的实验条件,并可实现对该纳米复合薄膜结构尺寸和形貌的可控制备,进一步通过在不同钙钛矿衬底制备该复合纳米薄膜,可以对该结构的尺寸和形貌进行应变调控,从而为其接下来的光学性能调控增加了新的自由度。主要研究进展如下:

(1) 高质量SrCoO2.5薄膜的制备

高质量SrCoO2.5薄膜的制备是本项目最关键的环节之一,是探究其性能和应用的重要基础。由于SrCoO2.5具有和SrTiO3相近的晶格常数,在制备的初期,我们选择(001)SrTiO3衬底作为本研究的出发点,通过改变脉冲激光沉积技术中的工艺参数,例如,衬底温度、氧分压、沉积速率、激光能量密度、靶间距、退火条件等,获得了最佳生长SrCoO2.5薄膜的条件。X射线衍射(XRD)表明在SrTiO3衬底峰附近可以看到明显的SrCoO2.5的衍射峰,没有其他衍射峰,峰的位置和强度与相关文献报道接近,具有高度可重复、样品质量高的优点,为后续系统研究结构和性能奠定了基础。

(2) 高质量Au-SrCoO2.5复合纳米薄膜结构的制备

在成功实现高质量SrCoO2.5薄膜的基础上,我们在靶材上放置一定大小的Au薄片,通过微调脉冲激光沉积过程中的工艺参数,例如衬底温度、氧分压、沉积速率、激光能量密度、靶间距等,在这一过程中,不宜对之前制备高质量SrCoO2.5薄膜的工艺参数进行大范围的调整,这是因为容易影响SrCoO2.5基体的质量,不利于获得高质量Au-SrCoO2.5复合纳米薄膜结构。XRD谱上除了能够看到SrCoO2.5薄膜峰,还能够看到明显(200)和(220)Au的衍射峰,这一结果和其他Au-氧化物复合纳米薄膜的文献报道相符。进一步通过扫描电子显微镜(SEM)可以看到其表面具有分布均匀的Au,大小也比较接近,进一步确认了Au-SrCoO2.5复合纳米薄膜结构的成功制备,为接下来应变调控以及相关的光学性能的表征打下了良好的基础。

(3)高质量Au-SrCoO2.5复合纳米薄膜应力调控

将SrTiO3衬底上制备Au-SrCoO2.5复合纳米薄膜的制备条件推广到其他钙钛矿衬底上,对该复合纳米薄膜进行应变调控。这里我们选取了另外三种钙钛矿衬底,分别是(001)LaAlO3(LAO)、(001)(La,Sr)(Al,Ta)O3(LSAT)和(001)SrLaAlO4(SLAO)衬底,三种衬底提供不同程度的压应力。XRD衍射谱表明,(001)LAO和(001)LSAT钙钛矿衬底上相同条件下制备的Au-SrCoO2.5复合纳米薄膜仍然具有明显的Au和SrCoO2.5的衍射峰,和SrTiO3钙钛矿衬底上的结果具有高度的相似性,而(001)SLAO衬底上也可以看到明显的SrCoO2.5和(220)Au的衍射信号,虽然没有直接看到(002)Au衍射峰,但是观察对比发现,(002)Au衍射峰和(001)SLAO衬底对应位置的衍射峰几乎位于同一位置,这说明(002)Au衍射峰很有可能和该衬底的衍射峰重合,从而没有在XRD衍射谱上观察到,另外SEM的形貌表征结果和SrTiO3衬底上的结果也具有相似性,从而实现了对Au-SrCoO2.5复合纳米薄膜应力调控样品的制备,有利于进一步调控其光学性能。

(3)In2S3@PDA光电-有机复合涂层构筑及其金属防护性能研究

常月

北京科技大学

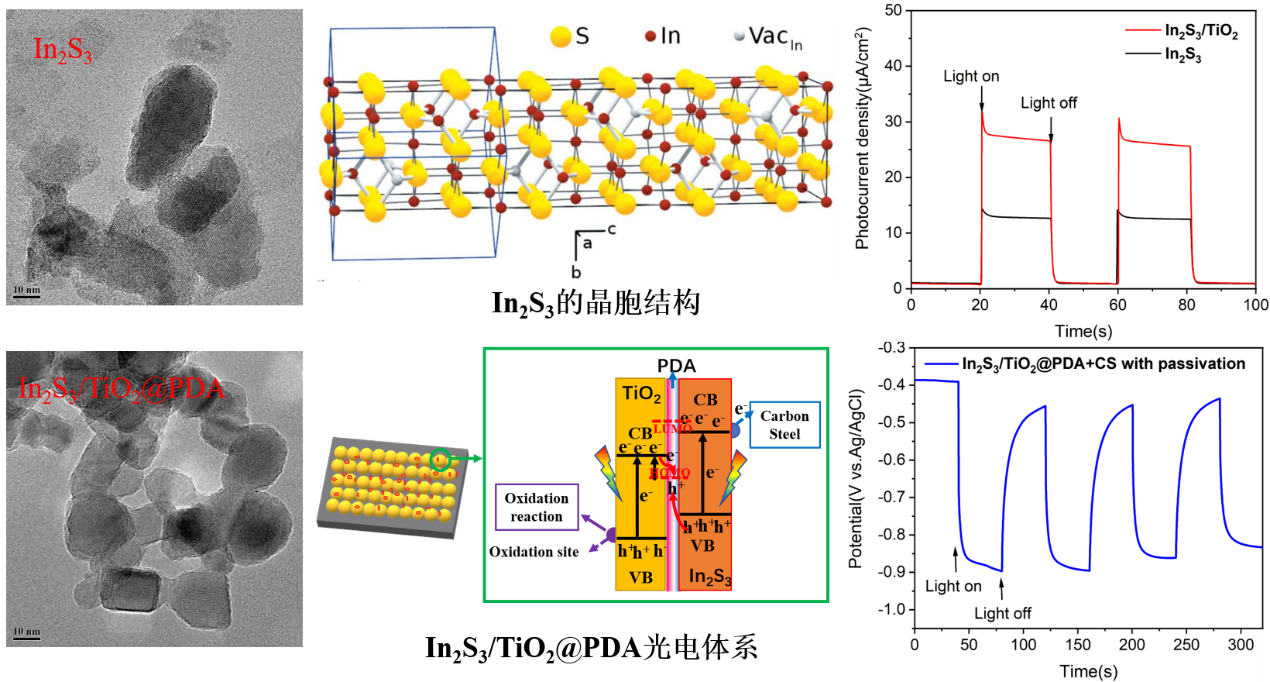

本课题成功制备出Z型In2S3/TiO2以及In2S3@PDA和In2S3/TiO2@PDA等多种复合材料。研究了不同体系结构下复合半导体材料的光电响应以及对金属防护的性能的影响机制。通过合理的匹配半导体能带结构,在异质结的内建电场作用下,有效提高复合涂层的可见光响应和载流子分离效率。此外,针对304不锈钢和Q235碳钢两种合金材料找到了合适的复合涂层保护体,为开发绿色可持续复合涂层金属保护材料提供了技术支持。

主要研究进展如下:

(1)采用水热法制备In2S3/TiO2复合涂层材料,考察反应温度、时间、TiO2添加量等合成条件对其光电化学性能的影响机制,优化工艺,筛选最佳的制备参数为水热温度140℃,水热时间24h,Ti/In摩尔比为1:3。在此条件下复合半导体材料与不锈钢进行偶连后,光响应电流密度达到28μA·cm-2,不锈钢的光电位降幅可达到310mV。研究表明,所制备的In2S3/TiO2复合涂层材料为Z型半导体复合材料,在光电化学保护不锈钢过程中,In2S3光电子向304不锈钢转移,光生空穴与TiO2光电子复合,此Z型结构有利于提高复合材料对不锈钢的光电化学保护。

(2)利用仿生贻贝类材料聚多巴胺(PDA),构建In2S3@PDA、In2S3/TiO2@PDA等复合涂层,实现对Q235碳钢的光电化学保护。研究了PDA厚度、组分比例、异质结构型对光吸收、载流子分离效率的影响,建立了In2S3/TiO2@PDA复合涂层与Q235碳钢的光电化学保护性能之间的构效关系。研究表明,In2S3/TiO2@PDA复合涂层无法直接实现Q235碳钢的光电化学防护,但对Q235碳钢进行表面钝化处理后,In2S3/TiO2@PDA复合涂层出现正向光响应,光电硫密度约为20μA·cm-2,Q235碳钢电位负移量可达460 mV。此研究解决了碳钢电势失配的关键问题,为光阴极保护碳钢提供了一种有效方法和应用思路。

(4)金属氢氧化物量子点/酞菁/多孔石墨烯气凝胶的构筑及电容性能研究

付民

山东科技大学

随着小型化电子产品的普及,电化学性能和机械性能的兼容性成为衡量储能器件性能的重要指标之一。轻巧、灵活以及具有高能量和功率密度的储能器件备受青睐。因此,柔性超级电容器成为近年来的研究热点。工作电极是影响柔性超级电容器的关键因素,因此,合理设计电极材料可以有效提高柔性超级电容器的能量密度。基于此,本课题主要研究进展如下:

(1) MnCo2S4@聚吡咯(MCS@PPy)复合材料的制备

采用简单的溶剂热法及后续电聚合法构建了MCS@PPy复合材料,同时具有良好机械稳定性和导电的活化碳布(ACC)被用作复合材料的生长基底。在溶剂热过程中,MCS纳米片阵列均匀地生长在ACC上,形成一个具有良好导电性和电化学活性的网络。导电碳纤维可以为MCS的生长提供完美的平台,改善原始MCS的导电性,从而提高其电化学性能。此外,原位生长策略增强了复合材料的结构稳定性,并带来了更好的电化学稳定性。在ACC表面,MCS纳米片阵列垂直生长并交错形成分层的网络结构,这种结构可以暴露出大量的活性位点,并在电化学反应中促进电解质的渗透。在电聚合过程后,MCS/ACC复合材料被大量蠕虫状的PPy覆盖,可以进一步改善电极的结构和循环稳定性。为后续系统研究结构和性能奠定了基础。

(2) MnCo2S4@聚吡咯(MCS@PPy)复合材料的电化学性能研究

采用多种电化学测试手段评价所得材料的电化学表现。 MCS@PPy/CC复合材料具有780.8 mF·cm-2的高面积比电容,并且在经历10000次的充放电循环后电容损失几乎可忽略不计。此外以MCS@PPy/ACC和PPy/ACC组装的非对称柔性超级电容器具有215.4 mF·cm-2的高面积比电容和优异的循环稳定性(10000次循环后电容保持率为98.2%)。其能量密度最高可达0.059 mWh·cm-2(功率密度为0.7 mW·cm-2时)。此外,该FSC还具有优异的机械性能,即使弯曲成多个角度,性能也没有明显下降。这些结果表明,MCS@PPy/ACC复合材料作为一种具有高电化学性能和机械性能的电极材料,具有广阔的应用前景。本工作为高性能柔性自支撑电极的开发提供了新的思路。

(5)贝氏体钢轨摩擦学转变结构层的形成机制研究

高古辉

北京交通大学

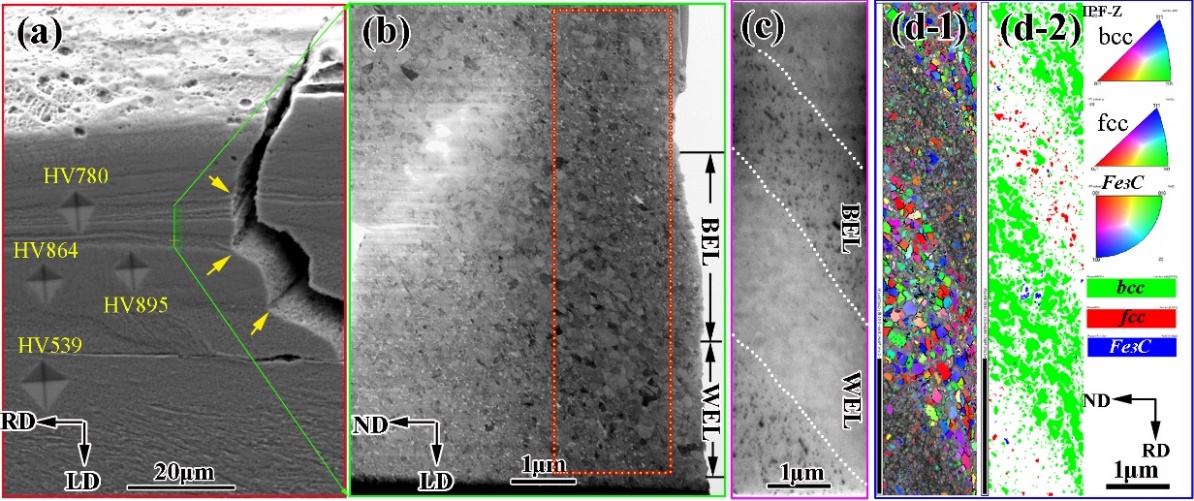

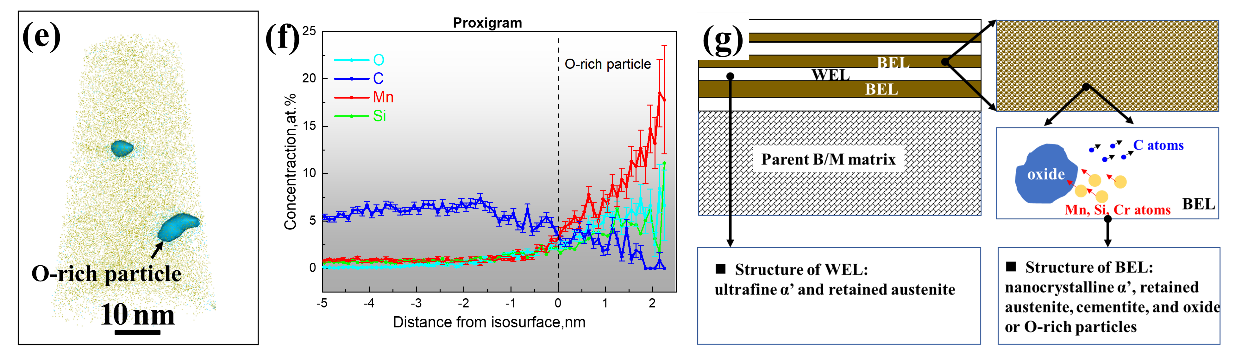

本项目以在大秦铁路小半径曲线上实际服役的贝氏体钢轨为研究对象,采用多尺度表征手段,首次发现了一种独特的异质结构摩擦学转变结构层。与珠光体钢轨不同,贝氏体钢轨的摩擦学转变结构层由多层交替分布的白层和棕色层(WEL/BEL)组成,WEL和BEL具有明显不同的微观结构、化学成分和力学性能。其中,WEL是含有细晶α'相和残余奥氏体的“非氧化层”,而BEL是包含纳米晶α'相、残余奥氏体、渗碳体颗粒、纳米氧化物颗粒的“氧化层”;纳米氧化物颗粒(主要为Mn、Si和Cr的氧化物)只在BEL处形成,即贝氏体钢轨WEL/BEL形成过程中伴随着局部氧化。基于上述发现,从不均匀变形、细化、局部氧化、元素再配分、相变等角度分析了贝氏体钢轨异构摩擦学转变结构层的形成机理,探讨了影响贝氏体钢轨摩擦学转变结构层结构与性能的内外因素,为开发抗疲劳耐磨损的新一代贝氏体轨道钢提供了理论和实验依据。主要结论如下:

(1) 贝氏体钢轨钢中的WEL/BEL是具有交替或不规则分布特征的多层异质结构,最表层WEL/BEL的硬度可达~1100 HV,远高于钢轨基体,裂纹的萌生与扩展与TTS层密切相关,并且裂纹具有转向特征,在WEL/BEL层内传播时,会在多层界面上改变其传播路径。

(2) WEL和BEL在硬度、微观结构和晶粒尺寸上均存在差异。硬度在BEL和WEL中呈多层分布,BEL的硬度高于相邻的WEL。WEL主要由细晶马氏体和残余奥氏体组成,而BEL是含有纳米晶马氏体或铁素体、残余奥氏体、部分溶解的渗碳体和氧化物颗粒的复合结构,此外统计发现BEL的晶粒尺寸比相邻的WEL的晶粒尺寸要小。

(3) 氧化物颗粒只在BEL中形成,WEL中并没有发现。局部氧化过程使的机制中的合金元素发生再分配,BEL基质中出现Mn、Si等原子的贫耗区和C原子的富集区,BEL基体中的平均C浓度远高于贝氏体钢轨的基体C浓度。同时,由于C原子的扩散,WEL中的平均C浓度低于相邻的BEL基体,但高于母材钢轨。

(4) 细化和局部氧化在贝氏体钢轨多层结构的形成过程中作用显著。轮轨之间的滚/滑动接触使得钢轨表层材料发生严重的塑性变形,原始组织晶粒逐渐细化,此外,轮轨接触下较高的摩擦热使得钢轨表层/亚表层闪光温升,发生高温氧化,生成氧化物颗粒。氧化物/基质界面会产生额外的应力/应变,使得组织破碎再结晶,晶粒尺寸缩小,同时细小的氧化物颗粒还可以延缓晶粒或亚晶界的迁移进一步细化晶粒尺寸,晶粒细化后,晶界的比表面积增大,提供更多的氧化位点促进氧化。晶粒细化和高温氧化两者相互促进,使得纳米晶化和氧化发生在同一区域,因此生成了本文观察到的晶粒尺寸存在差异的WEL和BEL结构,并且分析表明随着氧化程度的增大,WEL会逐渐向BEL过渡,即WEL是BEL的发展阶段。

(6)基于Janus纳米颗粒的牙体修复界面粘接材料开发

韩冰

北京大学口腔医院

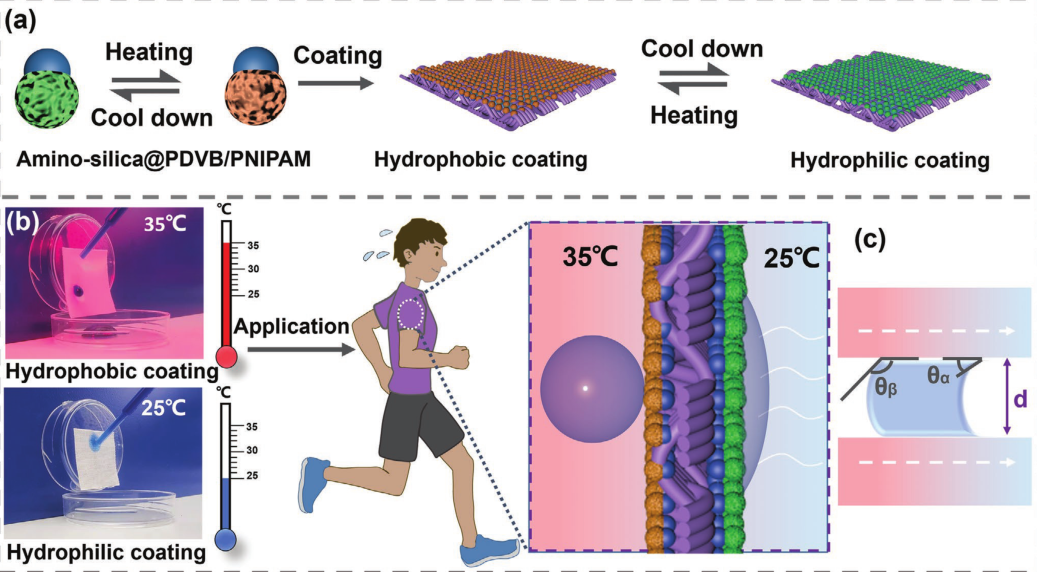

本研究采用种子乳液聚合诱导相分离和选择性改性的方法,利用雪人状Janus颗粒的组成和功能分区特性,将温度响应性的PNIPAM聚合物以及可以与基材键合的基团分别集成到Janus颗粒的两端,合成具有温度响应性的氨基改性二氧化硅@PDVB/PNIPAM Janus颗粒(JPS),并将其涂敷在织物表面,获得具有温度响应性的动态润湿图层。

氨基改性二氧化硅颗粒可以通过共价键稳定结合到各种基材表面,形成坚固的涂层。同时,PDVB/PNIPAM腹部可以形成微纳米级分层表面。PNIPAM较低的临界溶解温度(LCST)使涂层的亲、疏水性可以随着温度变化发生转变。织物在特定温差环境形成亲水-疏水Janus结构,自发产生动态润湿梯度,有望用于开发具有运动排汗、降温等功能的智能热管理服装。

当布料表面涂有温度响应性Janus颗粒时,32℃以上会表现为疏水性,32℃以下则表现为亲水性。这种带有涂层的面料贴近皮肤的一面由于温度高而表现为疏水性,面向环境的一面为亲水性,因此汗水可以通过动态响应的Janus面料从疏水面“泵”到亲水面,即动态疏水-亲水Janus织物可以使汗水高效、快速蒸发:Janus面料排汗率为商品化纯棉面料的5倍。这种面料具有良好的机械耐久性,其润湿性在20个温度循环和20次粘贴后仍保持可逆。经过反复摩擦和超声水浴后温度响应性也依然存在。

主要研究进展如下:

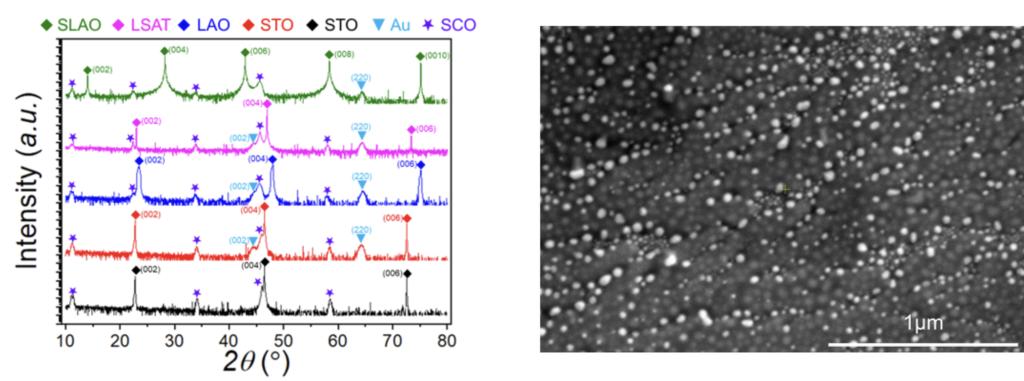

(1) 温度响应性Janus颗粒的制备

本研究使用种子乳液聚合诱导相分离和选择性改性制备雪人形二氧化硅@PDVB/PS Janus颗粒,随后去除线性PS,PDVB表面形成纳米级粗糙结构。NIPSM单体膨胀进入PDVB相,聚合后形成PDVB/PNIPAM聚合材料,最终获得氨基改性二氧化硅@PDVB/PNIPAM JPS。

(2)氨基改性二氧化硅@PDVB/PNIPAM JPS热响应性探究

由于PNIPAM聚合物侧链上同时存在亲水性的酰胺基和疏水性的异丙基,在低于32℃条件下,亲水基团和水分子之间形成强氢键,使其易溶于水,25℃条件下,氨基改性二氧化硅@PDVB/PNIPAM JPS在去离子水中可以形成均匀分散体;随着温度升高,部分氢键减弱,聚合物链相互聚集,在35℃状态下静止5分钟后JPs会聚集并沉淀。温度降低,聚合物恢复原亲水状态。此过程可逆。

(3)Janus织物温度调节能力测量

制备Janus单层涂层,35℃粗糙的PDVB/PNIPAM侧面向空气,由于基团具有疏水性,涂层表面有超疏水性;25℃条件下Janus位于涂层表面,取向不规则,表面亲水。涂层经过20次高低温循环,润湿性仍保持可逆,表明涂层温度响应性非常稳定。棉织物表面涂层使用胶带反复粘贴仍保持稳定。

人体体温通常超过32℃,Janus面料皮肤侧温度高于32℃,疏水,外侧近室温,亲水,在特定温度条件下自发产生动态润湿梯度,可以实现定向吸湿排汗、智能热管理。

(7) 热老化作用下银改性锰基莫来石催化材料的微观结构演变及其碳烟氧化催化性能研究

靳保芳

中国科学院过程工程研究所

本项目顺利完成了预期目标,设计合成了锰基莫来石(SmMn2O5,SMO)载银催化剂,研究了其在催化碳烟氧化反应中的稳定性。并针对Ag/SMO经过高温老化处理后,Ag含量降低,但是相比于新鲜样品展示了更高的碳烟氧化活性的反常现象,开展了系统的研究。为简化变量,减少载体对Ag催化剂的影响,我们还进一步以Ag/Al2O3催化剂为研究对象,考察了该催化剂热老化前后Ag纳米颗粒尺寸、价态的变化对于催化碳烟氧化反应的影响,结合多种表征手段结果,揭示了引起Ag基催化剂热老化后活性不降反升反常现象的原因,并得到了一些新的结论。

主要研究进展如下:

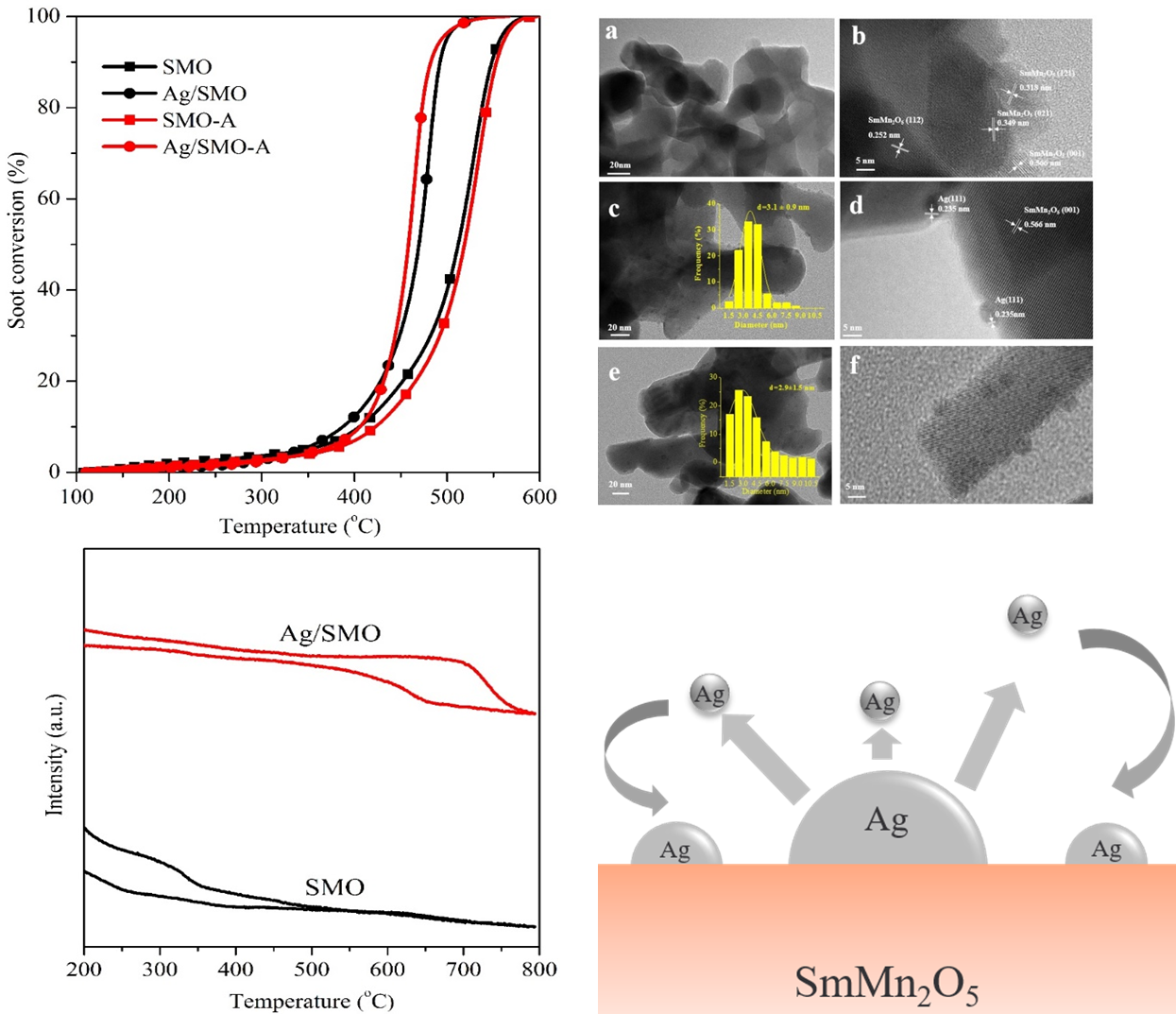

(1)纳米Ag颗粒在SMO莫来石载体上的稳定性研究

通过原位络合法制备了Ag/SMO催化剂,将该催化剂进行高温水热老化处理后得到Ag/SMO-A。老化前后催化剂的碳烟氧化活性遵循Ag/SMO-A>Ag/SMO>SMO>SMO-A的顺序。需要注意的是对于SMO而言,老化后活性有所下降,但是Ag/SMO-A的活性反而高于Ag/SMO。这是由于Ag基材料的特殊性造成的,Ag的塔曼温度很低,对于soot-TPO实验过程,在高温阶段,Ag纳米颗粒的形貌发生了变化,由透射电镜结果可知,在Ag/SMO-A催化剂上,Ag纳米颗粒的粒径分布变宽,且小的Ag纳米颗粒数量有所增加。这表明银在高温老化过程中发生了再分散现象,生成了尺寸较小、氧活化能力更强的的Ag纳米颗粒,进而促进了碳烟氧化反应的进行。Ag纳米颗粒的再分散现象也被循环热重实验证实。

(2)纳米Ag颗粒在Al2O3载体上的稳定性研究

基于纳米Ag颗粒在莫来石载体上高温老化后发生的再分散现象,进一步研究了纳米Ag在不易产生氧空位的Al2O3载体上高温老化处理后催化剂的微观结构变化以及由此带来的催化碳烟氧化反应活性的变化。热老化后,占催化剂新鲜样29%的银发生挥发性流失,且催化剂载体发生严重烧结,比表面积大幅度下降,但热老化后催化剂对碳烟氧化的活性仍然上升,这主要是催化剂在老化后银颗粒尺寸减小。循环热重的结果表明,在老化后含氧气氛中降温时,银倾向于与载体形成Ag-O-Al键,发生Ag的再分散现象,形核产生的银颗粒粒径较新鲜样上的银颗粒更小,活化氧的能力提升,可以产生更多的活性氧物种,导致其碳烟氧化催化活性的提升。

(3)Ag基催化剂在不同反应气氛下的碳烟氧化活性研究

以Ag/Al2O3催化剂为研究对象,研究了Ag催化剂在不同反应气氛下(有无NO)的碳烟氧化活性。结果发现,Ag/Al2O3在O2气氛中展示了最佳的活性,而在反应气氛中含NO时,活性反而下降,这与NOx在Pt基催化剂上对碳烟氧化反应有促进作用相反。暂态实验,H2-TPR和UV-vis表征结果发现Ag/Al2O3催化剂在NO中活性受到抑制,是由于生成了硝酸银。硝酸银活化氧能力远低于金属态Ag。形成的硝酸银覆盖在催化材料的活性位点上,降低了催化材料活化氧的能力,使其碳烟氧化活性下降。这与传统认知的NOx-辅助催化氧化碳烟机理不一致.

(8) 鲜果保鲜用活性功能包装薄膜设计及机理研究

廖瑞娟

北京印刷学院

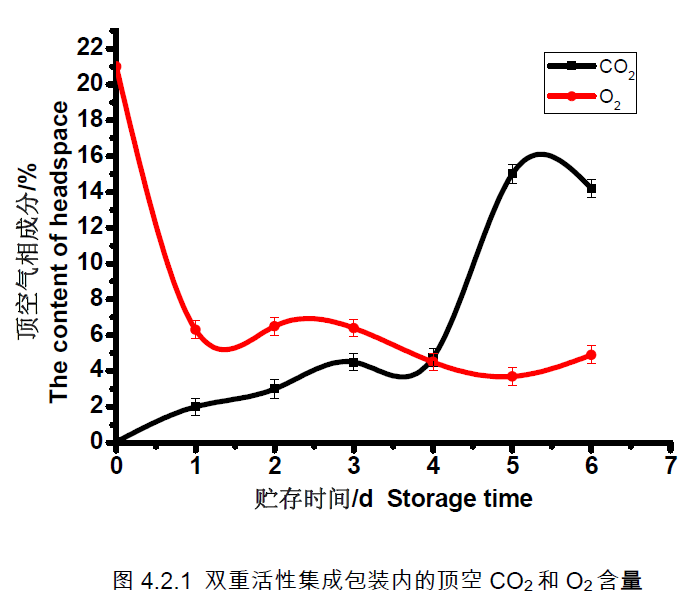

在双活性集成包装中,顶空CO2含量维持在15%左右。根据公式,高CO2含量可以减缓葡萄糖的氧化反应。枸杞能耐受较高浓度的CO2,不会引起其发生熟化。双活性集成包装有效地减缓了枸杞的熟化速率,减少了其营养物质的消耗及水分的损失,保持了枸杞的外观和味道。贮存前三天,枸杞的外观和味道几乎没有变化,甚至到了第6天仍具备商业价值,为消费者所接受。

在本课题的研究中,提出了一种多重主动集成包装设计理论,研究了双功能活性集成包装与新鲜枸杞果实贮藏品质之间的关系。在包装中引用适量透氧率较高的薄膜,准确控制枸杞的呼吸速率;枸杞通过呼吸作用产生水蒸气,而引用透湿率较高的薄膜可以控制包装内的湿度,使其维持在一个合适、稳定的状态。集成高透氧率和高透湿率的薄膜,制成双活性集成包装,检测包装内的顶空气体成分和枸杞品质。双活性集成包装可以形成一个高二氧化碳含量(4.5~19.5%),低氧气含量(1.5~7%)以及高湿度(85~95%)的包装环境。在这种气氛下,枸杞的营养成分含量能够得到最大的保留,可以在25℃的温度条件下贮存6天,说明双活性集成包装能显著维持枸杞果实的贮存品质。

在本课题研究中,多重活性集成包装的设计被证明可以用来准确控制包装内的顶空气体成分,特别是对湿度的控制。枸杞保鲜时间的延长证明了包装设计的合理性和可行性。该设计理论为呼吸跃变型果蔬常温保鲜包装的开发提供了理论依据。

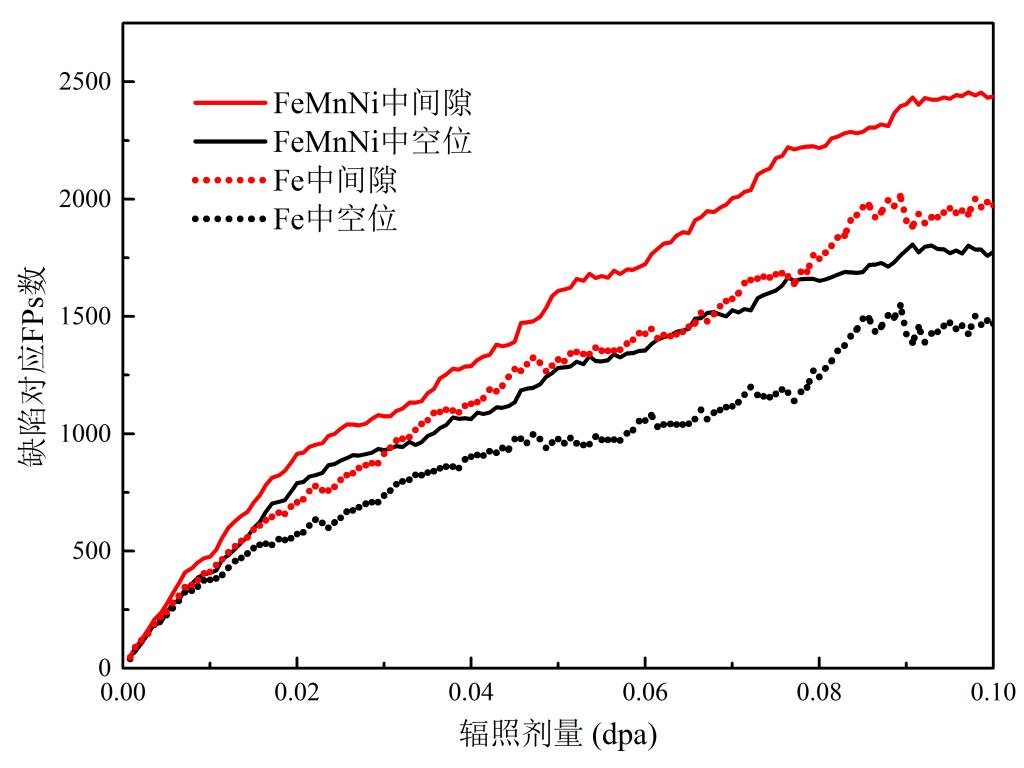

(9) Fe-Mn-Ni-Si四元多体势构建

刘剑波

清华大学材料学院

本课题旨在构建Fe-Mn-Ni-Si四元多体势,然后通过分子动力学模拟方法研究反应堆压力容器(RPV)材料在辐照条件下的缺陷生成与演化行为。针对Fe-Mn-Ni-Si四元体系,本课题开发了一种可靠的多体原子势,以更准确地描述该体系在辐照条件下的性能。构建这一原子势对于理解RPV材料在核反应堆中的辐照行为具有重要意义,为提高RPV材料的辐照性能提供理论依据。原子势的构建首先需要获得一系列理论和实验数据,包括结构、热力学和缺陷性质等。本课题系统地收集了这些数据,并利用发展的软件进行势函数参数的拟合。通过对比不同势函数的性能,最终确定了一组具有较高准确性和适用范围的Fe-Mn-Ni-Si四元多体势。构建的Fe-Mn-Ni-Si原子势可以应用于研究RPV材料在辐照条件下的缺陷生成与演化行为。通过分子动力学模拟,本课题揭示了添加Mn、Ni元素对RPV材料辐照损伤的影响,发现这些元素会影响间隙和空位团簇的稳定性,进而影响残余辐照损伤程度。此外,预制缺陷(如位错、界面等)在辐照过程中对缺陷产生和空间分布也具有重要影响。总之,本课题成功构建了Fe-Mn-Ni-Si四元多体势,为研究RPV材料的辐照性能提供了有力的工具。研究结果对于优化RPV材料设计、提高核反应堆的安全性和经济性具有重要价值。

(10) 铜银共掺杂对K2Ti6O13光催化性能的协同调控

戚玉敏

河北工业大学

K2Ti6O13是一种理化性能优异的宽带隙半导体材料,也是一种具有良好生物相容性的环境友好型光催化材料。本课题针对其无法响应可见光和量子产率低等问题,从带隙工程的角度出发,通过二元掺杂来协同调控其能带结构,提高其在可见光辐照下的光催化活性。主要研究进展如下:

(1)铜银共掺杂K2Ti6O13纳米材料的制备及其相关结构性能

铜银共掺杂K2Ti6O13纳米材料的制备是本项目最关键的环节,是探究其性能和应用的重要基础,本研究采用溶胶-凝胶法和水热法相结合制备了铜银共掺杂K2Ti6O13纳米材料,该方法可实现不同掺杂量铜银共掺杂K2Ti6O13纳米材料的可控制备,Cu、Ag离子通过取代部分Ti离子进入了K2Ti6O13晶格中,并引发了一定程度的晶格畸变,所制备的材料呈一维纳米线状结构、纯度高、质量好。所制备的铜银共掺杂K2Ti6O13纳米材料均具有高的比表面积(均>330m2/g);其分散在水中的Zeta均低于-30mV,在水中能形成稳定的分散体系;具有良好的亲水性等表面特性,这为其光催化降解溶于水中的有机物提供了条件。

(2) 铜银共掺杂对K2Ti6O13纳米材料光催化性能的影响

与纯K2Ti6O13、Cu/Ti掺杂摩尔比为1.0%的铜掺杂K2Ti6O13和Ag/Ti掺杂摩尔比为1.0%的银掺杂K2Ti6O13纳米材料相比,所制备的Cu/Ti和Ag/Ti 掺杂摩尔比均为0.5%的铜银共掺杂K2Ti6O13纳米材料(记为0.5 Cu-0.5 Ag-KTO)在模拟太阳光辐照下展示了更高的光催化活性,光催化反应30min时该材料对亚甲基蓝有机染料的降解率高达近97%。

(3)铜银共掺杂对K2Ti6O13的光催化性能的协同调控机理探讨

从铜、银共掺杂对K2Ti6O13纳米材料的结构影响来看,铜银共掺杂比铜或银单掺杂对K2Ti6O13晶体结构的影响更大,其晶格畸变更为显著,从而在材料表面形成了更多能捕获跃迁电子的氧空位,这将有效减少电子空穴对的复合,提高其量子产率,材料表面更多氧空位的存在对提高材料光催化活性起到了决定性作用。

从铜、银共掺杂对K2Ti6O13纳米材料电子结构的影响来看,铜银共掺杂可为K2Ti6O13纳米材料引入多个杂质能级,为电子跃迁搭建了更多的桥梁,从而可以大大降低激发电子跃迁所需的光子能量,实现了其可见光辐照下的光催化作用。

从铜、银共掺杂对K2Ti6O13纳米材料光学性能的影响来看,铜银共掺杂更有效地提高了K2Ti6O13对可见光的吸收,且随着铜银掺杂量的变化而变化,其中0.5 Cu-0.5 Ag-KTO对可见光影响作用最大,展示了铜和银掺杂对材料光学性能的协同作用。

在铜、银的协同掺杂作用下,通过控制铜、银掺杂量可有效调控K2Ti6O13纳米材料的能带结构,有效地提高K2Ti6O13纳米材料在可见光下的光催化活性。本研究为K2Ti6O13纳米材料在光催化领域的进一步推广应用提供了改性策略和实验数据。

(11) 具有实时电信号监测功能的植入式可降解神经修复器件研究

王柳

北京航空航天大学

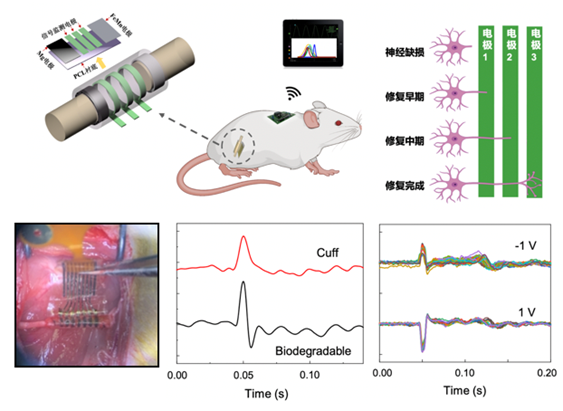

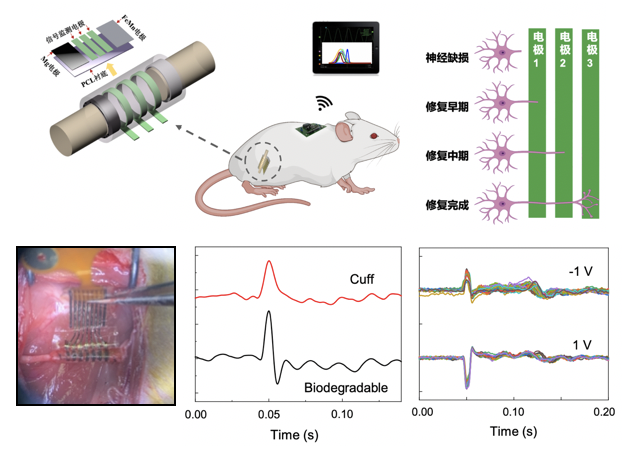

本课题通过微纳加工方法设计制备出了多通道可降解Si NMs信号电极对神经电生理信号进行监测,建立了修复效果的体内实时表征方法,并将Si信号电极与Mg-FeMn可降解电池复合一体化,开发出了兼具电刺激与信号监测的植入式可降解神经修复器件,实现了通过监测到神经电生理信号的Si NMs电极所在通道的位置,可以明确判断再生神经的位置,从而推断出神经再生的长度,为植入式可降解自反馈电刺激神经修复器件的研发提供理论与实验基础。主要研究进展如下:

(1) 多通道可降解Si NMs信号电极的制备与性能表征

多通道可降解Si NMs信号电极的制备采用微纳加工方法制备,即首先采用光刻的方法在绝缘衬底上的硅(Silicon-on-Insulator,SOI)样品的表面制备出Si神经信号电极所需的图形,然后采用反应离子刻蚀(Reactive Ion Etching,RIE)方法和氢氟酸刻蚀方法分别对未曝光部分和已曝光图形的边缘进行刻蚀,在此基础上,采用旋涂的方法在样品表面制备一层SPR光刻胶,并进一步利用光刻和RIE相结合的方法在顶层Si原有图形上制备出孔洞和顶层Si边缘的光刻胶支撑层,此后采用HF刻蚀的方法将中间层二氧化硅(SiO2)刻蚀完全,最后采用聚二甲基硅氧烷(poly(dimethylsiloxane),PDMS)将制备出的Si NMs神经信号监测电极转移到PCL基底材料上。在此基础上,通过对所制备的Si NMs神经信号电极和常用非可降解Au电极的阻抗进行测试对比,发现其阻抗值已达到可与Au电极相媲美。

(2) 多通道可降解Si NMs信号电极的体内神经信号监测性能研究

为探究多通道可降解Si NMs信号电极的体内神经信号监测性能,将多通道可降解Si NMs信号电极集成到神经修复支架上植入到大鼠的坐骨神经位置,并采用可降解Si NMs信号电极实时监测坐骨神经在被施加不同幅度的电刺激时所产生的神经信号,以此判断可降解Si NMs信号电极所采集到的信号是否是神经信号。实验结果表明,可降解Si NMs信号电极在电刺激条件下所采集的信号与商用非可降解cuff电极所采集的信号没有明显差异,且其基本不受外界刺激相位的影响但会随着外界刺激电压的增强而增强。

(3)具有实时电信号监测功能的植入式可降解神经修复器件制备及表征

通过将Si信号电极与Mg-FeMn可降解电池复合一体化,开发出了兼具电刺激与信号监测的植入式可降解神经修复器件,实现了通过监测到神经电生理信号的Si NMs电极所在通道的位置,可以明确判断再生神经的位置,从而推断出神经再生的长度,为植入式可降解自反馈电刺激神经修复器件的研发提供理论与实验基础。

(12) 新型全瓷仿生材料修复体设计制备与示范应用

王秋月,冯驭驰

北京大学第一医院口腔科

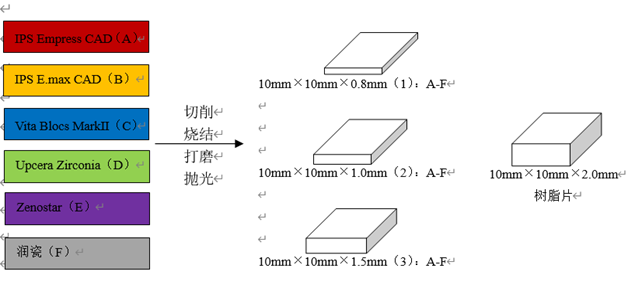

本课题选取常用和近期进入临床的全瓷材料,尤其引入了树脂基陶瓷材料——润瓷,探究厚度及老化对不同种类全瓷材料美学性能的影响。拟通过冷热循环老化实验模拟口腔温度变化,探究全瓷材料美学性能的稳定性,完善全瓷材料美学相关的实验室数据。主要研究进展如下:

(1) 试件的制备

选取六种A2色号的不同类型口腔全瓷材料:白榴石增强玻璃陶瓷(IPS Empress CAD),二硅酸锂玻璃陶瓷(IPS E.max CAD),长石质陶瓷(Vita Blocs MarkⅡ),高透氧化锆(Upcera Zirconia),传统氧化锆(Zenostar)以及树脂基陶瓷(润瓷)。各组试件经切削、烧结、打磨、抛光,分别制成0.8mm,1.0mm,1.5mm 三种不同厚度的10mm×10mm试件,最终梯度打磨至3000#。取A2色号树脂制成10mm×10mm×2mm试件。使用3M 绿巨人树脂水门汀粘接剂,将各组瓷片与树脂片粘固,制成瓷-树脂复合体试件。随后将复合体试件置于冷热循环仪中,5℃-55℃水浴交替,循环10000次,模拟口内温度变化对其美学性能的影响。

(2) 试件的检测

已经完成分光光度计对试件光学数据的部分检测,并初步完成对结果的计算及统计。下一步工作将使用电镜及粗糙度仪对其表面形貌及表面粗糙度的检测。完善实验结果。

(13) 低活化马氏体钢蠕变孔洞形核长大动力学行为研究

于云鹤

苏州大学

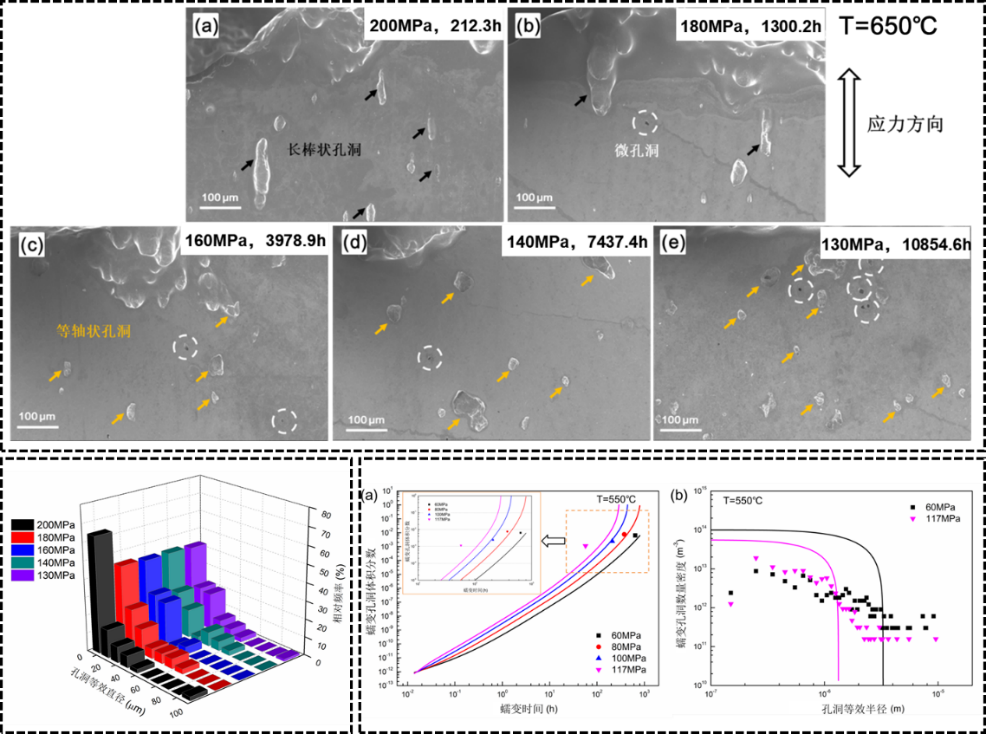

本项目结合SEM/TEM表征手段与经典形核理论、析出热动力学计算,阐明低活化钢中析出相对应力分布与孔洞形核速率的作用规律,衡量空位扩散与基体蠕变对孔洞长大的贡献,明晰低活化钢中蠕变孔洞的形核与长大机理,将析出动力学理论应用于蠕变孔洞模拟,最终构建孔洞形核长大动力学的物理预测模型。本项目有助于加深对孔洞动力学行为与蠕变断裂寿命机理的理解,为低活化钢的安全服役、性能评估以及设计研发提供理论支撑。

主要研究进展如下:

(1) 低活化钢高温蠕变过程的孔洞形核机理

开展系列应力条件蠕变孔洞的形核特征表征,探究孔洞形核与位错、晶界和析出相等组织的关联性,统计在孔洞形核位置规律、形貌状态以及数量密度;基于经典形核理论分别计算蠕变孔洞在不同位置的动态形核速率,确定孔洞的最佳形核位置。对比应力控制形核和应变控制形核两种孔洞形核机制,分别计算理论形核数量密度,进而结合统计数据明确孔洞形核机理;

(2) 低活化钢高温蠕变过程的孔洞长大机理

采用析出理论的KWN数值方法将孔洞形核模型计算的形核速率和数量密度分别导入至无限制扩散控制、限制扩散控制和扩散与蠕变耦合控制三种孔洞长大机制中,计算不同尺寸的孔洞在每一时间步长内的长大速率,并将长大后的尺寸依次累积作为下一时间步长的起始值,从而精确计算蠕变过程任一时刻的孔洞长大速率、尺寸分布以及体积分数。将表征统计结果与三种长大模型预测结果相对比,确定低活化钢的孔洞长大机制,并与本人前期在Fe-W简单合金中的研究成果相比较,详细分析不同合金体系的孔洞长大机制差异及其原因。

(3)低活化钢孔洞形核长大连续动力学模型的构建

借助析出动力学理论的Kampmann-Wagner Numerical (KWN)模型,将孔洞形核模型的输出结果依次输入至无限制扩散、限制扩散以及扩散耦合蠕变三种孔洞长大模型,建立形核长大连续动力学预测模型;检验模型在系列蠕变应力状态下的预测准确度,定量论述蠕变时间和应力因素对孔洞动力学的影响。

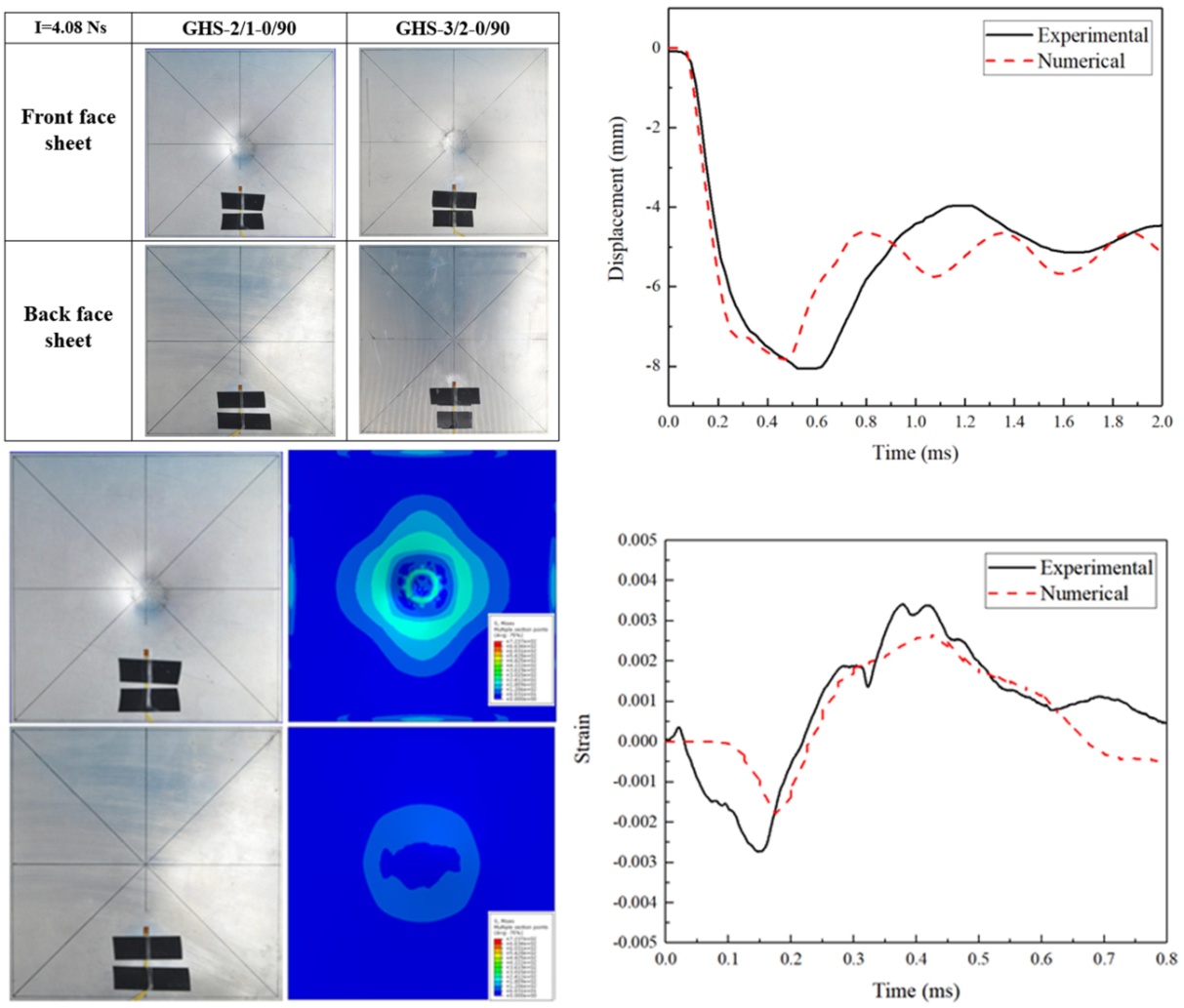

(14) 梯度陶瓷金属材料的动态特性和优化设计研究

张建勋

西安交通大学

采用金属泡沫子弹冲击作用下纤维金属蜂窝夹芯板的动态特性。观察到了试验的变形模式,如:整体变形和局部凹陷。考虑了金属泡沫子弹单次和多次冲击纤维金属蜂窝夹芯板的实验。测得了纤维金属蜂窝夹芯板位移历程曲线、应变历程曲线。给出了纤维金属蜂窝夹芯板在金属泡沫子弹加载作用下后面板的挠度时程曲线。整个响应过程按照时间分为三个阶段:子弹压缩阶段、减速运动阶段及回弹震荡阶段。实验结果与计算结果吻合较好。研究发现:蜂窝强度上低下高的双层蜂窝夹芯结构后面板的瞬时挠度和最终挠度相比较于其他两种的夹芯板更小。主要研究进展如下:

(1)纤维金属层合蜂窝夹芯板变形模式

在金属泡沫子弹单次加载下,纤维金属层合蜂窝夹芯板的变形模式主要由整体变形区和局部凹陷区两部分组成,并且对于面板厚度较薄的夹芯板,局部凹陷区域更加明显。在整体变形区域没有观察到明显失效行为;而在局部凹陷区域,相比较于面板较厚的夹芯板,面板厚度较薄的夹芯板后面板的挠度明显增加,在该区域可以明显观测到金属面板的塑性变形。

(2)纤维金属层合蜂窝夹芯板变形阶段

夹芯板在金属泡沫子弹加载作用下后面板的挠度时程曲线。可以将整个响应过程可以按照时间分为三个阶段:子弹压缩阶段、减速运动阶段及回弹震荡阶段。第I阶段:子弹压缩阶段。在冲击过程初始阶段,金属泡沫子弹以较高的速度撞击到的靶板上,使得金属泡沫在接触面产生塑性波,并沿入射方向向金属泡沫子弹末端传播,在此过程中,波阵面前端压实部分与前面板共同做加速运动,此时前面板压缩蜂窝芯材,带动后面板做加速运动,而波阵面后方材料则做减速运动,直至前面板与泡沫子弹速度相等时,金属泡沫子弹前端压缩密实,第一阶段结束。第II阶段:减速运动阶段。在此阶段,金属泡沫子弹和前面板分离,此时前后面板均依靠惯性继续向前运动,但是此时前面板的速度大于后面板速度,故而蜂窝芯材被进一步压缩直至前后面板速度相等,此时挠度继续增大直至达到峰值挠度。第III阶段:回弹震荡阶段。在达到峰值挠度处后,夹芯板将产生弹性回弹,此后,板的弹性变形能将在阻尼作用下逐渐耗散,最终稳定在最终挠度处。

(3)纤维金属层合蜂窝夹芯板梯度芯材设计

蜂窝强度上低下高的双层蜂窝夹芯结构后面板的瞬时挠度和最终挠度相比较于其他两种夹芯板更小,同时,观察其变形模式也可以发现蜂窝强度上低下高的夹芯板蜂窝完全折叠,而蜂窝强度上高下低的夹芯板仅为部分折叠。这可能是由于当上层蜂窝强度较低导致其在泡沫子弹加载下完全折叠,吸收了较大的能量,从而使得底面板挠度更小。

(15) Ce-TiO2薄膜表面等离激元增强光催化性能研究

谢拯

江西理工大学

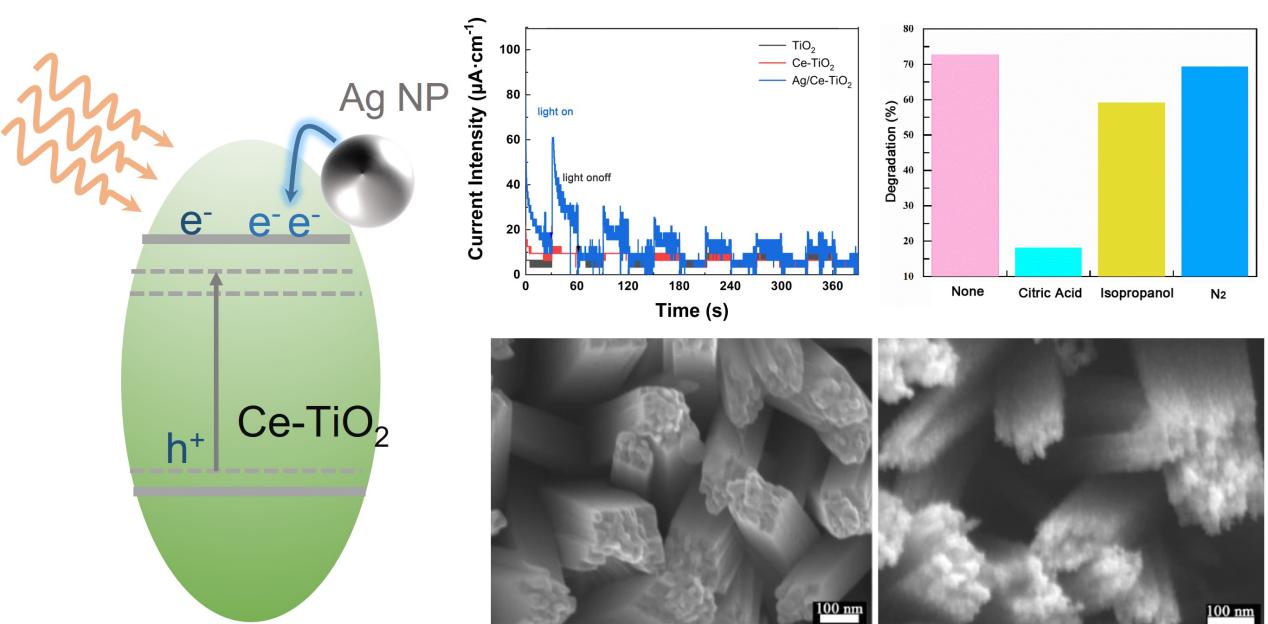

本课题研究以TiO2薄膜材料的可见光光催化性能提升为需求牵引,以稀土元素Ce掺杂和Ag纳米粒子负载为实现途径,利用掺杂元素的能带调控和Ag粒子的表面等离激元共振效应,实现光催化性能的提升的同时,逐步揭示实现等离激元俘获光能的转化和有效利用的内在机制。主要研究进展如下:

(1) Ag纳米粒子负载Ce掺杂TiO2纳米薄膜的制备

贵金属表面等离激元能够实现光的吸收从可见光到红外光的连续可调,将其与半导体能带工程相结合,能够实现TiO2光工作区域的按需调制,对于Ag纳米粒子负载Ce掺杂TiO2纳米薄膜(Ag/Ce-TiO2)的制备则是研究的基础。

研究通过水热法合成不同Ce浓度(摩尔浓度1%-7%)掺杂的TiO2纳米棒阵列薄膜,对其吸收光谱和带隙变化进行了表征;采用化学沉积和物理气相沉积的方法在Ce-TiO2纳米薄膜上生长了Ag纳米颗粒,通过调控Ag颗粒尺寸大小,实现了复合薄膜共振波长的按需调制。

(2) Ce掺杂量和Ag负载量对薄膜性能的影响

为了研究和优化Ce掺杂和Ag负载对TiO2薄膜光催化性能的影响,通过正交实验的方法,以薄膜的可见光光电化学性能作为评判依据,探究并确定了Ce掺杂和Ag负载量的最优工艺参数,并在此基础上进行了形貌、结构和缺陷性能的表征。研究发现,少量Ce掺杂能够使得TiO2带隙变窄,增加其对可见光的吸收性能;过多的Ce则使得相应的光催化性能下降。这一现象产生的原因可能是Ce的掺杂可以在TiO2能带中形成中间能级,导带顶下移,从而拓展光相应的范围;过多Ce的掺杂则会产生电子和空穴的复合中心,使得光催化性能下降。

此外,Ag纳米颗粒的负载,有效拓展了Ce-TiO2薄膜的可见光响应范围,基于表面等离激元的热电子转移过程,其光催化性能也获得相应提升;随着Ag负载量的增多,其颗粒尺寸也逐渐增大,从分立的颗粒转变为粘连薄膜态,阻碍了光生热电子向TiO2的有效转移,催化性能呈现下降趋势。

(3)光催化机制探讨

为了探究催化降解的过程中起主导作用的自由基,采用捕获实验的方式探究·OH、空穴和O2-对光催化过程的影响,分别柠檬酸捕获空穴,异丙醇捕获·OH,通过往反应溶液中氮气的方式排出O2,考察O2-的影响。结果表明空穴是Ag/Ce-TiO2薄膜光催化过程中的主要活性基团,·OH起到一定的效果,O2-的作用极小。

后续还将对Ag/Ce-TiO2薄膜进一步进行泵浦瞬态吸收光谱的表征,深入研究光生热电子的转移动力学特性和相关机制,为等离激元共振光催化材料提供更扎实的理论和实验基础。

(16) 磁热溶栓法治疗关节置换术后深静脉血栓的疗效研究

高飞

陕西中医药大学

Harsh photothermal temperatures (> 50 ºC) caused heating damage to the normal tissues and induced thermal resistance in cancer cells, which significantly limited the safety and efficacy of photothermal therapy (PTT) in cancer treatment. Mild hyperthermia (< 42 ºC) combined with chemotherapy might solve this issue. Herein, a novel transition metal dichalcogenides nanostructure, namely, Bi2Se3/MoSe2 nanosaucers (BMNSs), was designed to produce mild photo-hyperthermia (mPTT) and combined with chemotherapy to improve the overall antitumor efficacy. The BMNSs were constituted by Bi2Se3 hexagonal nanoplates and enclosed with MoSe2 nanosheets evenly. While the MoSe2 moiety endowed the nanoplatform with excellent photothermal efficacy, the Bi2Se3 substrates provided large specific surface area to anchor more doxorubicin (DOX) molecules as chemotherapeutic agent. Under the stimuli of mPTT/tumor acidic microenvironment, the tumor-specific drug release and the enhanced chemotherapy could be realized, showing impressive therapeutic outcomes against 4T1 cells. The synergetic therapeutic mechanism might be attributed to the mPTT induced cell membrane permeability, and interestingly, the expression of heat shock proteins 70 was not elevated obviously after the synergetic therapy, thus to avoid the tumor thermal resistance and further improve the therapeutic effect. The in vivo anti-tumoral performance of the BMNSs was further studied and complete tumor eradication was achieved without any recurrence and biotoxicity. Not only demonstrating a paradigm of high therapeutic efficacy of mild hyperthermia and synergistic chemotherapy for precise cancer therapy, our findings proved that the cancer therapeutic effect can be improved with minimal side effects through exquisite designing of the microstructures and the physiochemical properties of the nanoplatform.