基于Janus颗粒构筑根土互锁结构复合固态电解质研究

杨甜甜

沈阳工业大学

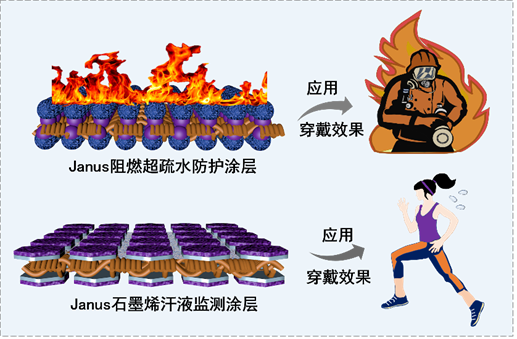

本课题设计合成化学组成和物理性能具有显著差异的两相分区的Janus材料,主要以种子乳液聚合诱导相分离、石蜡界面保护法方法制备Janus颗粒,通过聚合物种子乳液溶胀聚合制备两分区结构Janus颗粒,可以调节种子颗粒粒径和反应物用量比例调整Janus颗粒粒径及两相分区尺寸比例;通过有目的设计,结合分区选择性改性方法赋予Janus材料预期的浸润性和阻燃性。通过石蜡界面保护法对不同结构(片状、球状)的Janus材料做功能改性,如将石墨烯片一侧接枝聚(3,4-乙烯二氧噻吩)等基团形成活性电极,汗液为电解质。负载了Janus石墨烯纳米片涂层的布料,由于其超疏水性能,身体的汗水可以被迅速泵送,因此,即使在很低的汗水量下,也可以与纺织品更好地结合。探究Janus掺杂量对涂层性能的影响规律,研究涂层的宏微观结构对其超疏水及阻燃/导电性能的影响,建立Janus材料分区结构-颗粒聚集基材表面微结构-涂层多功能间的构效关系。主要研究进展如下:

(1) 不同形貌Janus材料合成

1)以界面保护法制备的Janus石墨烯纳米片,首先将石墨烯纳米片高温下乳化石蜡/水,形成水包油结构的乳液液滴,在石蜡熔点下对界面处的石墨烯纳米片外表面丰富的羟基,可进一步接枝功能性的高分子链已与基材牢固结合,随后通过良溶剂洗脱石蜡,可将暴露出的石墨烯纳米片内表面进行功能性改性。

2)以乳液聚合方法合成的Janus纳米颗粒,首先以种子颗粒的水分散液为种子乳液,加入硅烷偶联剂反应前驱体对种子颗粒进行溶胀。溶胀后的种子乳液升温聚合,形成的无机组成因相分离在聚合物种子微球表面 形成新的相区,获得有雪人状复合Janus颗粒。合成的Janus颗粒的一侧为氧化硅,由于其表面含有丰富的硅羟基,可进一步进行改性接枝能赋予材料特定功能性的高分子链或功能基团。采用X射线能谱及光谱对Janus颗粒的化学组成进行分析;以原子力显微镜、结合电子显微镜表征Janus材料尺寸、组成分区及微结构。优化合成及表面改性方法,批量合成Janus材料。

(2) Janus颗粒构筑多功能可呼吸的穿戴涂层

可穿戴阻燃涂层:织物基体表面通过硅烷偶联剂改性之后,浸渍于分区多功能的Janus颗粒分散液中,颗粒在基材表面共价键和形成自发垂直取向的单层结构。值得注意的是,通过塑造颗粒向外的一端的微纳米级层次粗糙结构还可增强涂层超疏水性能。而颗粒间缝隙能够为物质传输提供通道,进而使涂层具有超疏水、阻燃同时拥有高透气性且更加坚固

可穿戴智能涂层:同上将经过硅烷改性的织物基体浸渍于将Janus石墨烯纳米片分散液中,织物基材表面与Janus纳米片共价键和形成自取向的单层结构(图 3b),纳米片的空隙使该可穿戴织物涂层具有可呼吸性。通过光学显微镜、激光共聚焦显微镜并结合冷冻扫描电子显微镜表 征Janus纳米片在分散液和在涂层形成过程中的聚集结构。调节Janus纳米片的微结构特性及表面浸润性特性,调控Janus材料在分散液及涂层形成过程中的聚集行为。采用扫描电子显微镜及能谱表征Janus颗粒在单层涂层表面的自取向结构,以及在多层自分层涂层中的分布特征,研究Janus颗粒的聚集 结构的对涂层结构及功能的影响。以Janus织物涂层为活性电极,利用汗液中的正离子和负离子组分(如Na+、K+和Cl−)被吸收或扩散进入工作表面从而参与电化学反应做电解质,Janus石墨烯片内外表面接枝的共轭聚合物形成高电化学双层电容电极,进一步的Janus智能穿戴涂层具有混合离子和电子导电性,与织物基底更好地结合。

(3)多功能可穿戴涂层及构效关系研究

采用分区多功能Janus材料以织物为基材制备单层涂层,用接触角测量仪在室温下测量涂层的静态水接触角及滚动角,评价功能涂层的疏水性能;1)采用垂直燃烧试验评价可穿戴阻燃Janus涂层涂层高极限氧指数和自熄能力;锥形量热仪测试热量的释放和可燃气体的扩散评价总的放热值和总的烟雾。2)在10 mHz-10 kHz频率范围内,采用电化学阻抗谱分析Janus可穿戴智能涂层的离子交换、电荷转移、等效串联电阻和电容等电化学性能;通过循环伏安法分析在1到500 mVs−1范围内对电压的潜在窗口进行不同的扫描速率观察比容量随着电压窗口变化趋势,来判断参与反应的活性位点数量,在低扫描速率范围下观察氧化还原峰,判断电解质的类型。此外,兼顾对涂层的耐久性、与基材的附着力等涂层基本性能进行评价。研究涂层的宏微观结构对其超疏水及阻燃/导电性能的影响,建立Janus材料分区结构-颗粒聚集基材表面微结构-涂层多功能间的构效关系,基于这一构效关系优化Janus颗粒微结构及功能分区特性,获得超疏水、阻燃/导电多功能涂层。

Waterproof and Flame-Retardant Fabric Coating with Nail-Tie Structure was Constructed by Janus Particles with Strong Mechanical, Physical, and Chemical Durability. ACS Appl. Mater. Interface, 2023, 15, 46, 54166–54175.

基于“双反应通道”的耐硫型铈基低温脱硝催化剂创制

刘冰

江南大学

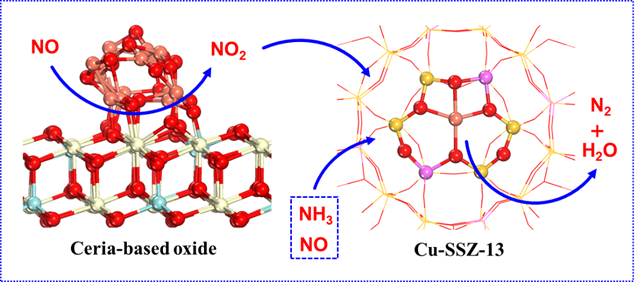

本课题采用第一性原理计算和实验相结合开展铈基氮氧化物脱硝催化剂的研究。探究了CeO2基催化剂结构-活性关系以及结构-抗硫性能间的关系,揭示了 CeO2基NH3-SCR催化剂的活性位本质、反应“描述符”、以及NH3-SCR反应机理和抗 SO2中毒机理,同时也探究了铈基氧化物/分子筛复合催化剂体系的氮氧化物脱硝催化性能,研究结果有望为未来设计高活性、高抗硫性的低温CeO2基脱硝催化剂提供理论指导。主要研究进展如下:

(1) 铈基NH3-SCR催化剂的研究

通过设计催化剂活性中心结构组成与调控电子性质,研究了Cr-Ti/CeO2三元固溶体低温脱硝催化材料。第一性原理计算结果表明,Cr-Ti/CeO2催化剂对 NH3 解离和NO键断裂表现出较低的活化能,有利于脱硝反应的进行,基于理论计算结果,制备了Cr-Ti/CeO2三元固溶体催化剂,并进行了活性和抗 SO2中毒能力评价。NH3-SCR反应性能测试结果显示在200-300℃工作温度下,Cr-Ti/CeO2催化剂拓宽了铈基催化剂的温度窗口,且脱硝效率保持在 95%以上;通过 XRD、Raman、STEM-HAADF、 HR-TEM 等表征证明 Cr 与 Ti、Ce 物种之间存在相互作用,通过原位红外、XPS、H2-TPR和 NH3-TPD 的分析进一步揭示了催化剂具有高效脱硝性能的反应机理。

(2) Cu-SSZ-13的氮氧化物脱硝催化作用机制研究

为探究Cu-SSZ-13的氮氧化物脱硝反应性能和催化作用机制,对Cu-SSZ-13的NH3-SCR反应过程进行了详细研究,通过原位红外光谱和理论计算,揭示了二价Cu到一价Cu的还原半循环以及一价Cu再氧化为二价Cu的氧化半循环的详细基元反应过程,并对NH3-SCR反应和NH3氧化反应之间的竞争关系做了详细探讨,结果表明NH2*物种与NO结合形成NH2NO*或者与O2结合形成NH2OO*是影响NH3-SCR反应和NH3氧化反应之间竞争关系的关键基元步骤,Cu位点周围高NH3浓度将导致B酸位点被占据,从而抑制NH2NO中间体的分解,因此阻碍了SCR反应,提高Cu-SSZ-13的酸性(低硅铝比)能够促进NH3迁移到相邻环中,使六元环Cu位点附近能够存在H+,SCR反应回到H辅助NH2NO分解的路线,因此,低Si/Al比有利于SCR反应的进行。

(3)Cu-SSZ-13/铈基氧化物复合催化剂体系的构建与脱硝性能研究

构建了Cu-SSZ-13/铈基氧化物复合催化剂体系,研究了水热老化和二氧化硫中毒对Cu-SSZ-13 和 Cu-SSZ-13@Ce0.75Zr0.25O2核壳结构催化剂(Cu@CZ)的影响。研究发现,Cu@CZ在5 vol.% H2O和200 ppm SO2(Cu@CZ-A-S)的条件下,仍能在200-425 ℃这一明显更宽的温度区域内保持近100%的氮氧化物转化率,比Cu-SSZ-13-A-S(300-400℃)的转化率高出许多。实验表征结果和DFT计算表明水热老化过程导致Cu-SSZ-13笼内的高活性Cu2+物种迁移到CZ 表面,形成具有丰富界面的CuO/CZ,从而显著增强了对NO的吸附和后续活化,导致生成活性N2O3和HONO中间产物,HONO*物种的H可作为B酸位点,有效吸附 NH3,生成活性NH4NO2*中间体,进一步分解成N2和H2O。

晶面与氧空位协同调控半导体磁性及光电化学特性的研究

王国景

兰州大学

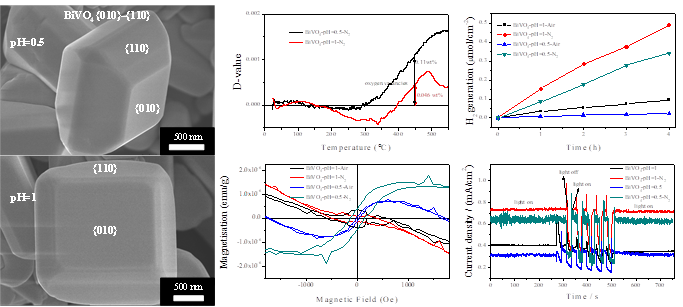

本课题鉴于铁磁材料中,处于相同自旋态的光生电子-空穴不利于复合,因此光生电子和空穴复合效率被有效地降低了,且外磁场作用能显著地增强了铁磁性催化剂的自旋极化效应。此外,铁磁半导体及其纳米复合材料很容易被回收和再利用。但是具有铁磁性的材料有限,我们之前的研究表明晶面和氧空位之间的协同调节作用可以有效地调节TiO2的磁性和光电化学(PEC)特性。然而,这种协同调节作用的机制尚未得到系统的研究。本课题研究了具有不同{010}/{110}晶面比例的BiVO4晶面异质结中氧空位比例的变化情况及其与磁性和光电化学特性之间的关系。主要研究进展如下:

一、BiVO4晶面异质结制备及氧空位调节

我们利用溶剂热法合成了具有晶面取向比例可调的BiVO4晶面异质结,通过调控反应溶剂的pH值,调控BiVO4纳米晶生长的动力学因素,制备出具有不同晶面结构、形貌和尺寸的纳米晶,并被命名为BiVO4-pH=0.5和BiVO4-pH=1。并通过氮气气氛退火处理增加BiVO4晶面异质结中的氧空位,热处理后的样品被记作BiVO4-pH=0.5-N2和BiVO4-pH=1-N2。BiVO4中的氧空位比例随着{010}/{110}比率的增加而降低,这是因为{010}晶面中氧空位的形成能低于{110}晶面。

二、BiVO4晶面异质结铁磁性研究

与{010}/{110}晶面比例较高的BiVO4相比,{010}/{110}晶面比例较低的BiVO4表现出更好的铁磁性,这可能是因为{010}/{110}晶面比例较低的BiVO4颗粒尺寸较小,颗粒更立体,其比表面积和界面区域更大。氮气气氛热处理后的{010}/{110}晶面比例较低的BiVO4晶面异质结展示出更优秀的铁磁性,其饱和磁化强度可达到1.5×10-6 emu/g。

三、BiVO4晶面异质结光电催化特性研究

{010}/{110}晶面比例较高的BiVO4晶面异质结具有更大的光电流密度和产氢速率,因为BiVO4{010}晶面比BiVO4{110}晶面具有更优先的吸附水分子、更高的电荷迁移率和更低的能垒。在氮气气氛热处理后, {010}/{110}晶面比例较高的BiVO4 (BiVO4-pH=1)和{010}/{110}晶面比例较低的BiVO4 (BiVO4-pH=0.5)的光电催化分解水产氢效率分别提高了4.24和15.28倍。具有更强铁磁性的BiVO4晶面异质结光电催化特性提升更高,这是由于在铁磁光催化剂中具有相同自旋态的光生电子和空穴不会产生复合,因此抑制了光生电子-空穴的复合。

氮气气氛热处理后BiVO4晶面异质结光电催化性能的提高可归因于:(1)可见光吸收能力的显著提高,(2)电子和空穴的传输能力提高,(3)光生电子与空穴分离效性增强,以及(4)还原电势的提升。分析结果表明,性能的提高是由于氧空位的引入和铁磁性能的增强。本课题的研究结果表明,晶体结构和氧空位的协同调控可以增强表面未饱和的自旋态,进而调控剩余总磁矩。本课题通过晶面和氧空位的双因素协同作用为调节材料铁磁性提供了一种可行的方案,为提高BiVO4等氧化物晶面异质结的铁磁性和光电催化性能提供了一个参考思路。

Magnetic and photoelectrocatalytic properties of BiVO4 surface heterojunctions controlled by oxygen vacancies, Acta Chim. Sinica 2024, 82, 409-415.

两性离子功能化氧化石墨烯杂化聚醚砜复合膜的可控构筑及其分离机制研究

薛丹

辽宁科技大学

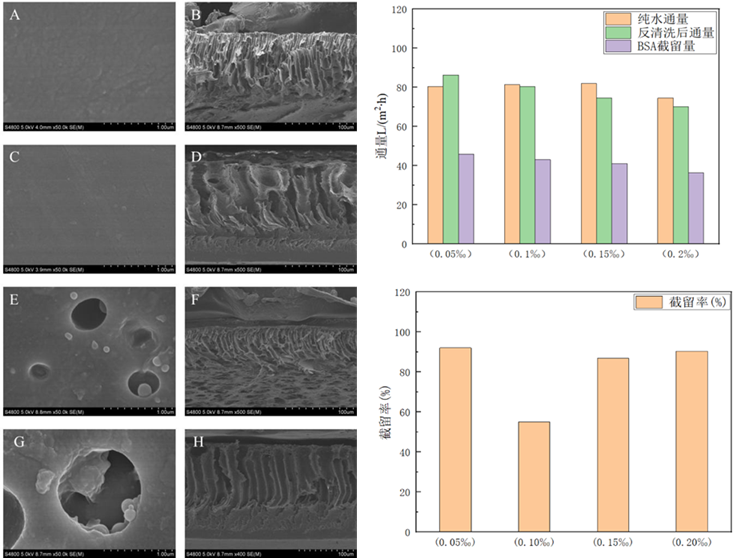

本课题基于聚合物与氧化石墨烯(GO)相结合开展聚合物基超滤膜的研究,采用非溶剂诱导相转化的方法制备了PES和PES/GO超滤膜,分别探究了造孔剂用量、脱泡温度、预压时间对PES膜的影响,以及GO用量对PES/GO复合膜的性能影响。主要研究进展如下:

(1)PES超滤膜的制备与性能研究

膜的通量与分离效率是衡量膜材料性能的重要指标。膜材料的成型工艺,比如,PES、造孔剂(比如,聚乙二醇,PEG;或是聚乙烯吡咯烷酮,PVP)和溶剂(N,N-二甲基乙酰胺,DMAc)的用量,脱泡温度,预压时间,干燥方式等多个因素都会对膜的性能产生重要影响。实验结果表明,当铸模液(PES/PEG/DMAc = 18:8:100)在70℃下搅拌12 h后,并于30℃下脱泡2 h,冷冻干后在预压1.5 h的情况下,测量膜的水通量和污染物截留率分别达到96 L/m2 ·h·bar和88 %,为PES超滤膜的最佳性能。

(2)PES/GO复合膜的制备与性能研究

为了提高膜材料的能效性能,将GO做为添加剂与PES共混形成稳定的铸模液,调节GO在基体树脂中的填充量制备了多种PES/GO复合膜。实验结果表明,当GO填充量为0.05 wt.%时,PES/GO复合膜的表面和断面均有孔洞结构出现,且PES/GO复合膜的水通量和分离效果均得以提高,可分别达到86 L/m2 ·h·bar和 92%。此实验结果能够为GO复合材料做为填充剂制备PES/GO基混合基质膜发挥一定的指导作用。

基于仿生物膜评估药物对GABAA受体影响修饰的场效应生物传感研究

张晓艳

首都医科大学

GABAA受体参与多种重要的生理过程,其功能障碍会导致癫痫、抑郁、焦虑和失眠等神经系统疾病,是多种药物的潜在筛选靶点。开发一种简单、安全、有效的方法以评估药物与GABAA受体的相互作用具有重要的基础研究及应用价值。本研究通过热分解法制备了可与带有His标签蛋白结合的粒径为10 nm左右的单分散超Fe3O4顺磁性纳米颗粒(MNPs)。采用Montal和Muller技术,制备了free-standing生物膜,并利用GABAA受体和其配体GABA的相互作用,证实膜蛋白的体外插不具有方向性。进一步通过制备磁-膜蛋白复合体,考察了其在生物膜中插入的取向。目前主要研究进展如下:

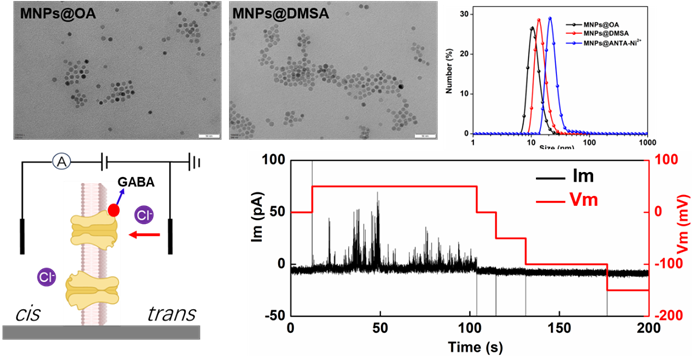

(1)单分散MNPs的制备与修饰

制备可与膜蛋白结合的纳米级单分散超顺磁性MNPs是本研究课题后续膜蛋白磁调控的关键。我们首先采用热分解法制备了粒径在10 nm左右的单分散的油酸包裹的Fe3O4纳米颗粒(MNPs@OA)。随后通过配体置换的方法,用二巯基丁二酸(DMSA)置换MNPs表面油酸得到DMSA包裹的MNPs(MNPs@DMSA),使MNPs从有机相转移到水相。考虑到GABAA受体带有His-tag标签,其可与镍离子(Ni2+)螯合物结合。为了使MNPs可与GABAA受体结合,随后在MNPs表面继续修饰了可与GABAA受体结合的镍离子螯合物(MNPs@ANTA-Ni2+)。动态光散射、红外和透射电镜结果证实了MNPs@ANTA-Ni2+的形成,为后续利用外加磁场调控膜蛋白奠定了基础。

(2)Free-standing生物膜的制备和膜蛋白插入方向验证

为更便于操作、观测磁颗粒对膜蛋白的调控,我们构建了无支撑(free-standing)膜,并利用膜片钳进行测试,以考察GABAA受体插入生物膜时的取向。首先,通过Montal和Muller技术在特氟龙薄膜微孔(25 μm厚,直径约100 μm)上生成了生物膜,在生物膜两侧分别为cis和trans室。利用膜片钳技术,验证了双层磷脂膜的形成。随后在Bio beads和表面活性剂的辅助下,GABAA受体插入到生物膜中。然后在trans侧或者两侧加入激动剂GABA,通过监测在不同电压下的电流响应,证实了蛋白在体外插入磷脂膜时不具有方向性。同时GABA与GABAA受体作用后引起的电流响应也为利用场效应晶体管去评估药物对GABAA受体的影响提供了可能。

(3)磁-膜蛋白复合体插入生物膜的取向研究

为了实现外加磁场对膜蛋白取向的调控,我们先构建了磁-膜蛋白复合体,考察MNPs在与膜蛋白结合后,其在生物膜插入的取向。将GABAA受体与MNPs@ANTA-Ni2+在特定缓冲液中孵育后,利用超离管除去游离蛋白得到磁-膜蛋白复合体。在Bio beads和表面活性剂的辅助下,将磁-膜蛋白复合体插入到生物膜中。随后,通过设置不同对照实验,证实了磁-膜蛋白复合体由于受磁颗粒的影响,只能从单侧插入。该实验进展这为后续膜蛋白的取向调控和在场效应晶体管上的研究奠定了基础。

用于治疗脊髓损伤的炎症微环境响应型智能纳米药物递送系统

满韦韬

北京清华长庚医院

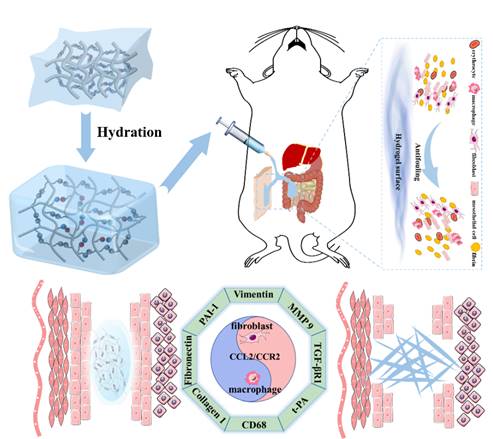

本课题通过薄膜水化法将FTY720修饰在脂质体表面构建靶向小胶质细胞的功能化脂质体fLip,并利用硼酸酯键将flip与水凝胶连接制备了具有靶向炎症环境和靶向小胶质细胞的双靶向脂质体水凝胶HAPBA/GelMa@flip,为脊髓损伤的药物治疗提供了新的方法。主要研究进展如下:

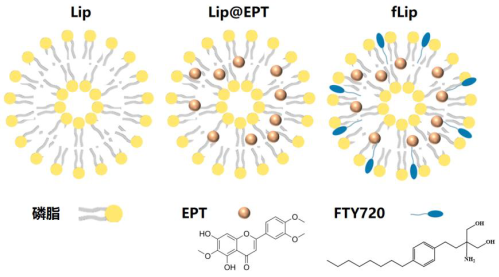

(3) 成功制备脂质体Lip、载药EPT脂质体Lip@EPT及功能化脂质体fLip,并验证Lip@EPT对M1型小胶质细胞具有更好的靶向性

为了构建可以靶向作用于活化的小胶质细胞的载EPT纳米囊泡结构,我们通过在脂质体(Liposome,Lip)上修饰FTY720以及搭载EPT的方式实现。FTY720具有一端疏水一端亲水的结构,当我们在合成脂质体的过程中掺杂FTY720,FTY720将插入磷脂层中,疏水端与磷脂的疏水端排列方向一致。

本部分研究中,我们成功构建了脂质体的制备、载药及修饰方法,并成功制备了载药脂质体Lip/EPT(搭载有EPT的脂质体)和功能化脂质体Lip@FTY720/EPT(搭载有EPT并经FTP720修饰的脂质体),即fLip(Functional Liposome)(图1A).我们通过透射电镜(transmission electron microscopy ,TEM)观察了3种脂质体的形貌,3种纳米微粒呈现典型的囊泡结构,直径约200nm,FTY720和EPT的搭载未改变脂质体形貌特征(图4A)。我们通过动态光散射技术(Dynamic light scattering technology,DLS)检测了3种不同纳米颗粒的粒径分布,发现3种纳米颗粒的最大粒径均位于100nm附近,再次证明FTY720和EPT的搭载未对脂质体粒径有明显的影响(图1A)。

此外,我们利用体外细胞实验初步证实了fLip对于活化的小胶质细胞的靶向性。我们采用Cou-6包封法对Lip和fLip进行荧光标记后,与活化的小胶质细胞进行孵育,分别通过激光共聚焦成像和流式细胞术对活化的小胶质细胞对两种脂质体的吞噬能力进行定性和定量分析(图1B),我们发现,随着脂质体浓度的增加(28ug/ml、76ug/ml、140ug/mL),活化的小胶质细胞对脂质体的吞噬增加,但是在3种不同的浓度下,FTY720的修饰均明显增加了活化的小胶质细胞对脂质体的吞噬。本部分研究为本项目的重要基础,为通过fLip的搭载和局部递送实现EPT的靶向递送提供了实验基础和理论依据。

图1 fLip形貌特征及对M1型小胶质细胞的靶向性验证:A. TEM示3种脂质体的形貌,DLS示三种脂质体的粒径分布;B. 激光共聚焦成像示fLip对M1型小胶质细胞的亲和力强于未修饰的Lip;C. 通过流式细胞术定量分析示fLip对M1型小胶质细胞的亲和力强于未修饰的Lip。***P<0.001;n=3

(4) 成功制备水凝胶HAPBA/GelMa@flip,并验证了该水凝胶在炎症/非炎症环境下的不同的释放药物的特性。

为了实现fLip的局部递送,我们拟利用水凝胶搭载fLip,通过水凝胶的局部应用实现fLip的局部释放,最终实现EPT在炎症部位的靶向释放。本部分我们合成了水凝胶并完成了fLip的搭载,明确了这种水凝胶在炎症、非炎症环境中的药物释放性能。

我们拟利用苯硼酸(Phenylboronic acid,PBA)修饰前期开发的可用于脊髓损伤治疗的水凝胶HA/GelMA,制备HA-PBA/GelMA,通过PBA与fLip含有的FTY720形成动态硼酸酯键实现fLip在水凝胶上的搭载,制备新型纳米药物递送系统HA-PBA/GelMA@fLip(图2)。

首先,我们成功地将PBA接枝到透明质酸(Hyaluronic acid,HA)上,形成了一种新的共聚物,被命名为HAPBA。我们采用核磁氢谱技术进行了验证,确保了PBA成功地与HA结合。我们将HAPBA与明胶甲基丙烯酰胺(Gelatin methyl acrylamide,GelMa)进行紫外交联反应,成功制备了HAPBA/GelMa水凝胶。我们将携带有EPT的功能化脂质体(flip)以可逆硼酸酯键的形式与水凝胶连接,制备的水凝胶HAPBA/GelMa@flip。我们通过核磁氢谱技术的进一步验证硼酸酯键的形成,并通过扫描电镜检测,明确了水凝胶表面成功搭载了flip颗粒。

为了明确这种搭载了fLiP的水凝胶HAPBA/GelMa@flip在炎症环境中可以有效释放fLip,我们通过体外实验明确了HAPBA/GelMa@flip的释药性能。我们将HAPBA/GelMa@flip置于不同环境的PBS中(分别是pH7.4、pH5.0以及pH5.0+H2O2),通过液相色谱法测定EPT的释放速率,我们验证了HAPBA/GelMa@flip在低PH、高ROS环境下具有更快的释放速率。这一结果为我们的研究提供了实质性的数据支持,表明我们所构建的水凝胶系统在特定环境下具有可控的释放性能。

共价结合多肽提升椎体间融合器人工材料的骨融合性研究

杜志坡

河北省保定市第四中心医院

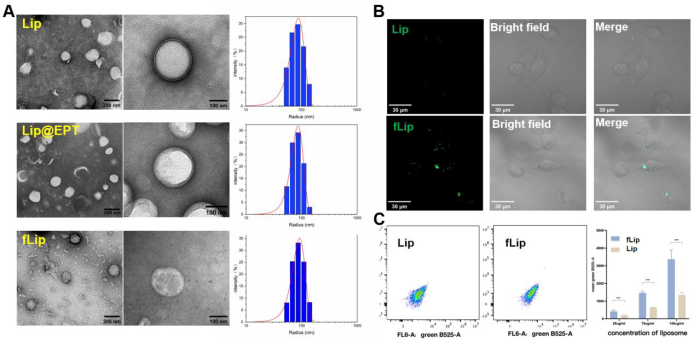

多肽与不同官能团共价结合导致其所带电荷改变是影响其活性的重要原因。羧基带负电,共价结合后还带负电;羟基带负电,共价结合后带正电,电负性羧基>羟基;氨基带正电,共价结合后还带正电;邻苯二酚基被氧化成邻苯醌带正电,共价结合后多肽一端带负电。因此,不同共价结合方式对成骨相关多肽活性的正面影响趋势如下:酰胺键合(氨基)>多巴胺偶联>硅烷偶联>酰胺键合(羧基)

二、主要成果 (400~1000)

1)在多壁碳纳米管(MWCNTs)表面分别引入四种代表性官能团,羧基、氨基、羟基和邻苯二酚基,然后分别与两种典型成骨相关多肽,骨形态发生蛋白-2(BMP-2)多肽和成骨生长多肽(OGP)共价结合,在消除多肽结合量影响的情况下,通过系统对比研究与不同官能团共价结合的多肽体内促进异位成骨和颅骨缺损修复能力,揭示与材料表面不同共价结合方式对成骨相关多肽活性的影响规律。研究结果表明,不同共价结合方式对成骨相关多肽活性的正面影响趋势如下:酰胺键合(氨基)>多巴胺偶联>硅烷偶联>酰胺键合(羧基),主要的原因是材料通过不同官能团与多肽-COOH端共价结合,未反应的-NH2端基以及材料表面带正电荷的基团越多,越有利于改善成骨相关多肽的活性。

2)在MWCNTs和石墨烯(GP)表面分别引入四种代表性官能团,羧基、氨基、羟基和邻苯二酚基,然后分别与典型成骨相关多肽P15共价结合,在消除多肽结合量影响的情况下,通过系统对比研究与不同官能团共价结合的多肽体内促进异位成骨和颅骨缺损修复能力,阐明与具有不同微观结构的材料表面共价结合对成骨相关多肽活性的影响规律。研究结果表明,与MWCNTs表面共价结合比与GP表面共价结合对成骨相关多肽活性的积极影响显著大,主要的原因是材料表面适当的曲率可以降低肽链端基同种电荷对肽链构象的影响,从而降低对成骨相关多肽活性的负面影响。

以上研究成果对优化特定成骨相关多肽与材料表面的共价结合以提高其活性,进而开发出高性能椎体间融合器人工材料具有重要的指导价值。基于以上研究成果,在本领域顶尖期刊Composites Part B发表标注本开放课题的SCI论文1篇(中科院1区 Top,影响因子12.7,1 / 179 in JCR Category of ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY)。

Wang BB, Huang Y, Cai Q, Du ZP, Li XM. Biomaterials for diabetic bone repair: Influencing mechanisms, multi-aspect progress and future prospects. Composites Part B 2024; 274: 111282.

调节MMT的原位腙水凝胶给药系统的构建与评价

王珂

西安交通大学

腹部粘连是腹部手术的一种严重并发症,通常无法通过当前的药物给药和物理障碍来缓解。为了解决这个问题,我们通过甲基丙烯酸软骨素硫酸盐 (CS-GMA) 和 2-甲基丙烯酰氧乙基磷酰胆碱 (MPC) 单体的自由基聚合开发了一种可注射的防污水凝胶,称为 CGM 水凝胶。主要研究进展如下:

(1) CGM水凝胶的制备策略

物理屏障系统通过分离创伤组织和邻近组织而起作用,被认为是防止粘连的最有前途的策略。而市售的防粘连屏障产品由于其固有的缺陷,显示出有限的预防效果。在这项研究中,我们从两性离子聚合物中汲取灵感,设计了一种新型防污、可注射的水凝胶,称为CGM水凝胶。它是使用甲基丙烯酸软骨素硫酸盐(CS-GMA)和2-甲基丙烯酰氧乙基磷酰胆碱(MPC)的自由基聚合制备的。MPC的加入大大增强了CGM水凝胶的防污能力和亲水性。此外,硫酸软骨素(CS)被甲基丙烯化以破坏分子间氢键并促进快速水合。CGM水凝胶具有许多可逆的非共价键,例如静电相互作用和氢键。这些非共价键赋予CGM水凝胶卓越的防污能力和自融特性。

(2) CGM水凝胶的防粘连性能

为探究CGM水凝胶预防术后粘连的功效,建立了大鼠体内腹腔粘连模型。打开腹腔后,模型组观察到严重的粘连形成,第5天粘连评分达到9.8,第10天出现更顽固、更致密的粘连。相比之下,虽然 HA 组显著降低了粘附评分 (3.8),但第 5 天仍然存在一些粘连。CGM组的粘附力最小,平均得分为0.5分,表明CGM水凝胶具有理想的抗粘连功效。与原发性术后粘连相比,复发性粘连表现出更广泛、更牢固的粘连形成。因此,建立了二次腹腔粘连模型,以进一步研究CGM水凝胶的有效性。在粘连松解术后的第5天,缺损的腹膜与模型组盲肠表面严重粘连,粘连评分为10.0。可以得出结论,复发几乎是不可避免的,而且在没有任何干预的情况下甚至可能更严重。同样,HA组也出现了不同程度的粘连减少,平均得分为5.0。然而,在施用CGM水凝胶的大鼠中几乎没有观察到粘连。该实验结果表明CGM水凝胶可以有效预防术后腹腔粘连和复发性粘连。

(3)CGM水凝胶预防粘连的潜在机制

为了更深入地探讨CGM水凝胶防止粘连的潜在机制,我们进行了多组学研究,检查和比较了三组的差异基因表达。主成分分析(PCA)表明,正常组与模型组有明显区别。在通过转录组学鉴定的14144个基因中,11963个基因在所有组中均有表达,而425个和371个基因分别在Model组和CGM组中独特表达。此外,三个组和火山的热图显示了一些与粘附形成密切相关的基因。许多基因与炎症、纤维化、巨噬细胞募集和胶原沉积有关。与正常组相比,模型组的趋化因子配体2(CCL2)及其受体(CCR2)、波形蛋白(VIM)、纤连蛋白1(FN1)、TGF-βR1等多个基因上调,而CGM水凝胶能显著下调CCL2和CCR2的表达。KEGG和GO分析结果还表明,趋化因子信号通路是粘附形成的关键之一。可以得出结论,CGM水凝胶可以发挥双重作用——作为物理屏障和细胞因子调节剂,防止腹部粘连的发展。

[1] J. Wen, K. Liu, Y. Bu, Y. Zhang, Y. Zheng, J. He, Y. Huang, D. Hu, K. Wang, An injectable and antifouling hydrogel prevents the development of abdominal adhesions by inhibiting the CCL2/CCR2 interaction, Biomaterials 311 (2024) 122661.

[2] S. Zhou, D. Miao, J. Wen, Q. Zhang, D. Hu, N. Liu, J. Li, Y. Zhang, K. Wang, Y. Chen, Microcin C7-laden modified gelatin based biocomposite hydrogel for the treatment of periodontitis, Int. J. Biol. Macromol. 258 (2024) 128293.

载活性物质控释体系修复糖尿病性骨缺损的研究

徐志伟

河北北方学院

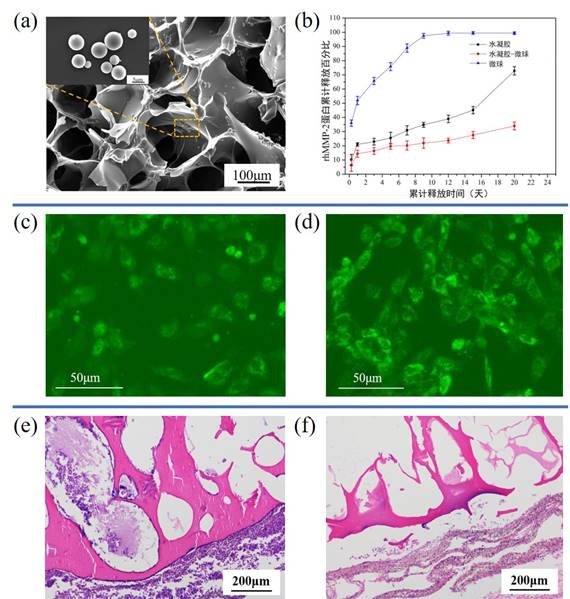

载rhBMP-2壳聚糖微球的控释体系的扫描电镜图(a);控释体系体外释放曲线(b);骨髓间充质干细胞在未装载微球的支架(c)以及控释体系(d)上培养7天后的共聚焦显微镜图,显示控释体系能显著促进细胞增殖;控释体系样品植入SD大鼠皮下7天(e)以及14天(f)后的组织切片HE染色图,显示控释体系有很好的生物相容性。

二、主要成果 (400~1000)

使用乳化离子交联法制备了载有骨形态发生蛋白-2(BMP-2)的壳聚糖微球,并对微球的形貌、粒径、包封率以及载药量等进行了定性和定量表征。通过控制壳聚糖溶液浓度和搅拌速率等参数,制备出了粒径以及载药量一定的微球。通过与小鼠成纤维细胞以及骨髓间充质干细胞体外共培养,分别评价了不同量微球的细胞相容性和对成骨相关功能的影响,进而确定了一个合适的缓释体系微球装载量。在后续的缓释体系制备中,微球的装载量都以此为准,从而消除活性因子装载量的影响。

为了定量控制BMP-2壳聚糖微球在不同孔隙结构支架材料中的装载量,使用了125I对BMP-2进行标记,从而使用伽马计数器等手段测定BMP-2壳聚糖微球装载量,进而调整制备参数,以实现不同孔隙结构支架材料中BMP-2壳聚糖微球装载量没有明显差别。制备参数确定之后,使用无标记BMP-2制备的缓释体系用于体外细胞共培养实验和体内促进新骨生成和骨缺损修复实验研究。

首先,将一定量的重组人骨形态发生蛋白-2(rhBMP-2)冻干粉与125I加入到一定量的磷酸缓冲盐溶液(PBS)中,室温下放置一定时间使125I与蛋白共价结合,然后用凝胶层析去除未结合的125I,即制得125I-rhBMP-2溶液。

然后,采用乳化离子交联法制备BMP-2壳聚糖控释微球。将壳聚糖溶于2%的稀醋酸溶液中,待其完全溶解后,加入一定量的125I-rhBMP-2溶液,机械搅拌使二者混合均匀。混合溶液缓慢加入到含2%乳化剂Span80的液体石蜡溶液中,室温下机械搅拌2h。然后向其中滴加一定量的5%多聚磷酸钠水溶液,搅拌2h,使壳聚糖发生交联。沉淀漂洗,冷冻干燥至恒重,即制得rhBMP-2壳聚糖微球。

采用红外光谱、扫描电镜、透射电镜、激光衍射粒度分析仪、酶联免疫吸附法(ELISA)伽马计数器等定性和定量表征rhBMP-2壳聚糖微球的形貌、粒径、载药量以及包封率。通过改变壳聚糖溶液浓度和搅拌速率等参数,制备出粒径不同的一系列微球,包括粒径为(100 ± 10)μm、(50 ± 8)μm、(10 ± 1)μm、(150 ± 16)nm、(100 ± 10)nm等。根据预实验对不同粒径微球在支架材料中装载情况的对比研究,确定一个合适的微球粒径,在后续的实验中均使用该粒径的微球,结果表明粒径为(150 ± 16)nm的微球比较适合在支架材料中装载。之后,将不同量的rhBMP-2壳聚糖微球与小鼠成纤维细胞以及骨髓间充质干细胞体外共培养,分别培养1、4、7和14天后,利用CCK-8、DNA含量试剂盒、RT-qPCR、Westernblot、碱性磷酸酶活性检测试剂盒和茜素红染色等方法,分别评价了不同量微球的细胞相容性和对骨髓间充质干细胞向成骨方向分化的影响,进而确定了一个合适的缓释体系微球装载量。在后续的缓释体系制备中,微球装载量都以此为准,从而消除活性因子装载量的影响。实验结果表明,0.03g/cm3是一个比较合适的微球装载量,具有较好的细胞相容性,又能够显著促进骨髓间充质干细胞向成骨方向分化。

以上装载活性物质微球的成功制备,为研发新型高性能载活性物质控释体系以修复糖尿病性骨缺损具有重要意义。基于以上研究成果,发表标注本开放课题的JCR 1区SCI论文两篇。

1. Xu ZW, Wang, BB, Huang RY, Guo MY, Han D, Yin L, Zhang XY, Huang Y, Li XM. Efforts to promote osteogenesis-angiogenesis coupling for bone tissue engineering. Biomaterials Science 2024; 12: 2801- 2830.

2. Di YT, Wang L, He W, Liu SY, He YQ, Liao J, Zhang RH, Yin L, Xu ZW, Li XM. The utilization of chitosan/Bletilla striata hydrogels to elevate anti-adhesion, anti-inflammatory and pro-angiogenesis properties of polypropylene mesh in abdominal wall repair. Regenerative Biomaterials 2024; 11: rbae044.

多耦合因素下新型核电压力容器钢的疲劳失效机理及寿命预测模型

郭钰

深圳职业技术大学

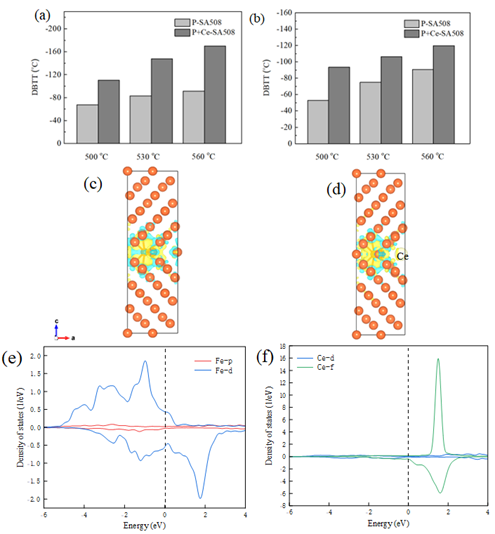

本课题第一性原理和实验相结合开展新型核反应堆压力容器钢的低温脆性及强韧化研究。采用热时效模拟法模拟由于辐照导致P晶界偏聚引起的非硬化脆化,借助焊接热模拟实验模拟SA508-4N钢的粗晶热影响区,通过俄歇电子能谱和扫描电子显微镜等表征手段,研究了Ce的添加对P-SA508-4N钢母材及焊接热影响区低温脆性的影响,获得了溶质原子P在三元合金体系中晶界偏聚热力学的相关参数,揭示了P和Ce在SA508-4N钢晶界处的位置关系。基于第一性原理计算了FeΣ5(310)晶界上掺杂Ce的电荷密度差及密度态,阐述了Ce对内聚力改变的微观起源,揭示其微观强韧化机理。主要研究进展如下:

(1) Ce对SA508Gr.4N RPV钢微观组织的影响

为了深入揭示杂质P和稀土Ce对SA508-4N钢的低温脆性的联合影响及作用机理,研究了Ce对其微观组织的影响。淬火温度为890 oC的P-SA508-4N钢和P+Ce-SA508-4N钢的淬火组织形貌均为板条状马氏体组织,回火组织均为具有马氏体相位的回火索氏体组织,原奥氏体晶粒尺寸分别为33.24 μm和34.15 μm。P-SA508-4N钢和P+Ce-SA508-4N钢的焊后组织主要均为贝氏体组织,焊后回火态的组织为铁素体和碳化物,原奥氏体晶粒尺寸分别为64.69 μm和66.18 μm。结果表明,P-SA508-4N和P+Ce-SA508-4N钢母材及粗晶热影响区的组织形貌和原奥氏体晶粒尺寸无明显差异。值得注意的是,Ce的添加并没有对P-SA508-4N钢起到明显细化组织和晶粒的作用,主要由于Ce的添加量相对较小,还不足细化晶粒。

(2) Ce对SA508Gr.4N RPV钢低温脆性的影响

为探究Ce对一定P含量SA508Gr.4N钢在模拟服役环境下的母材和焊接热影响区低温脆性的影响,研究了韧-脆性转变温度随时效温度的变化规律。结果表明,P+Ce-SA508-4N钢母材和焊接热影响区的韧-脆性转变温度随时效温度升高而降低,其对应的低温脆性随时效温度的升高而降低。此外,P+Ce-SA508-4N钢母材和焊接热影响区的韧-脆性转变温度明显低于P-SA508-4N钢。结果表明,添加微量Ce可以显著降低P-SA508-4N钢母材和焊接热影响区的低温脆性,从而降低在服役过程中由P引起钢的辐照脆化倾向。此外,通过热力学计算表明Ce-P的相互作用系数小于0,即添加Ce可以抑制P的晶界偏聚。因此,添加Ce可以有效降低含一定P含量的SA508-4N钢低温脆性,从而提高晶界结合能力,弱化P-SA508-4N钢的低温脆性,增强韧性,降低辐照脆化倾向。

(3)基于第一性原理的强韧化机理研究

基于第一原理的计算结果表明Ce在FeΣ5(310)晶界处的偏聚能为-1.07 eV,表明Ce在晶界处可以自发分离。同样,计算了Ce掺杂前后P的偏聚能。P在初始晶界处的偏聚能为-3.97 eV,说明P在晶界处易偏聚。此外,P可以大大降低晶界的稳定性。用Ce取代晶界处的一个Fe原子后,P在晶界处的偏析能为-3.25 eV,说明Ce可以抑制P在晶界处的偏聚。为了研究Ce掺杂的机理,分析了其电子结构。结果表明,晶界处的Fe原子会失去电子并转移到P原子中。当Ce掺杂时,Ce 与P在晶界处几乎没有电荷转移,其二者之间的相互作用较弱。因此Ce可以抑制P元素在晶界处的偏析。最后,计算了晶界上Fe和Ce的电子态密度。对于晶界上的Fe原子,在费米能级附近的占据轨道上存在大量的电子态,容易转移到P的空轨道上,使得P容易在晶界处分离。由于Ce原子在费米能级附近的占据态很少,Ce原子与P之间的相互作用很弱,从而抑制了其在晶界处的偏聚。

因此,Ce的强化机理存在两种作用机理:其一,溶质原子Ce和P在晶界处存在竞争关系,溶质原子Ce可以抑制溶质原子P在晶界处平衡偏聚行为,降低溶质原子P在晶界处的偏聚浓度,降低韧-脆性转变温度;其二,稀土元素Ce在晶界处偏聚,可以增强晶界结合能力。因此,Ce通过以上两种作用机理共同降低P-SA508-4N的韧-脆性转变温度,改善非硬化脆化,降低辐照脆化倾向。

磁性脂质体靶向FAPα+ FLS以恢复RA免疫稳态新策略

刘春林

成都大学

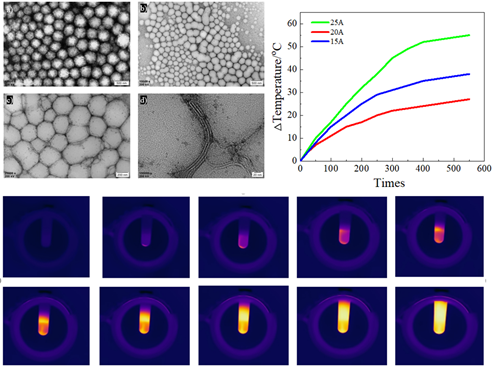

本课题提出一种通过微流控技术手段实现兼具精准靶向和定位热疗功能的可注射和安全的磁性靶向脂质体,首次将肿瘤磁热疗理念应用于清除FAPα+细胞,并进一步探索磁热疗在RA综合治疗应用的可行性和有效性,探究FAPα+细胞信号通路对RA免疫稳态的影响,以期达到有效抑制RA炎症和恢复骨软骨及提高患者生活质量的目的。主要研究进展如下:

(1)磁感应热疗介质的制备

通过参数优化和过程控制制备均匀的Fe3O4纳米介质,构建既具有超顺磁颗粒特殊属性,又具备多畴磁结构的磁学性能优异的纳米体系。对制备的涡旋磁Fe3O4纳米介质进行表面聚乙二醇衍生物修饰,对其进行理化性质表征(形貌、结构等),为后续系统研究结构和性能奠定了基础。

(2)微流控制备磁性靶向脂质体的工艺研究

采用错流剪切型(T型)通道结构制备,将Fe3O4纳米介质均匀分散在水相中,不同相从各通道错流进入,经连续相剪切成单分散液滴或液柱,对流速,浓度,温度和溶剂等因素进行研究;将制备好的磁性脂质体与交联剂进行活化处理,并偶联PT-100小分子抑制剂,最后得到磁性靶向脂质体。采用动态光散射、透射电镜、液质联用三重四级杆质谱系统等对磁热脂质体的粒径、ζ电位、形貌及负载率进行表征,为微流控制备磁性靶向脂质体的工艺研究提供理论指导。

(3)磁性靶向脂质体介导的磁感应热疗的体外细胞毒性研究

磁感应加热对人FAPα+细胞毒性的研究:制备磁性靶向脂质体时选择不同的热剂量参数(Thermal Dose, 热疗温度、热疗时间和热疗次数等)处理 FAPα+细胞,建立热剂量参数和细胞存活率的量效关系,筛选并确定针对 FAPα+细胞的适宜热剂量参数。探索新治疗模式(磁感应热疗靶向关键细胞亚群)对 FAPα+ 细胞凋亡的影响;明确了该新治疗模式中磁感应热疗和PT-100二者因素之间存在协同增益效应,并选择适宜的治疗参数用于指导RA动物实验的免疫稳态评价。

[1] Chunlin Liu, Le Jiang, Fenglin Zhao, Qin Hu, Yingge Zhang, Xiaodan Sun*, Lianxin Peng*, Stretchable and environment-resistant doubly crosslinked hydrogel for all-in-one supercapacitor and strain sensors[J]. Journal of Materiomics, 2024, 10(6), 1186-1195.

赵瑞正

郑州大学

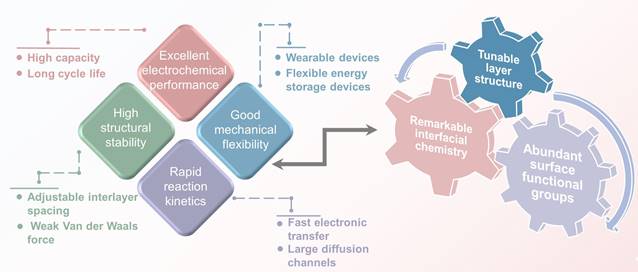

本课题聚焦于高性能MXene电极界面结构调控及储铵性能研究,由于具有较高的安全性和快速的扩散动力学,水系铵离子蓄电池(AAIBS)引起了人们的广泛关注。与球形金属离子不同,NH4+与宿主材料形成氢键,导致独特的存储机制。尽管提出了各种AAIBs电极材料,但它们的表现往往不能满足未来的能源存储需求。因此,迫切需要设计和开发先进的AAIBS电极材料。二维(2D)材料具有可调的层间距、丰富的界面化学和表面官能团,是NH4+存诸的理想选择。本项目总结了AAIBs中2D电极材料的最新研究进展,从工作原理、NH4+存储机制和设计高性能AAIBs的控制策略等方面进行了深入分析。MXene是一种新型的类石墨烯二维(2D)材料,因其较高的导电性、较强的亲水性、丰富的表面官能团以及可调的组分和结构等特性逐渐在储能领域受到广泛关注,对其重点研究和探讨。

(1) 高性能MXene电极结构设计与合成及新型高浓电解液遴选与调控

(i) 首先计算NH4+在不同种类MXene上的吸附遴选出合适的MXene。其次,根据遴选出的MXene材料,采用条件温和、快捷普适性的合成方案制备出单分散的MXene纳米片。系统地探讨刻蚀试剂的种类和浓度、刻蚀温度、压力与时间、剥离方法等对MXene纳米片的尺寸、导电性、机械强度、表面官能团的种类和含量、稳定性等特性的影响规律。随后,然后采用氧化和化学刻蚀策略制备孔径分布均匀的功能多孔MXene材料。利用原位/非原位表征手段揭示功能多孔MXene材料微观结构、界面特性与NH4+存储特性之间的关联机制,获得提高材料性能的新途径。

(ii) 综合考虑布拜图理论和水系电解液的稳定电压窗口,借助热力学模拟分析计算新型高浓电解液(如(NH4)2SO4、NH4Ac、NH4TFSI和NH4OTf等)在常温下的溶剂化结构和稳定性,遴选并调控出适用于AAIBs体系的高浓电解液。通过Swagelok三电极体系实现功能多孔MXene电极在高浓电解液的电化学性能测试。通过电化学测试技术表征电化学扩散、阻抗和电容行为等。通过调控电解液的种类、浓度和比例以及添加剂的种类和用量使其与功能多孔MXene负极兼容,不断优化提高可逆容量和拓宽电压窗口,进而提升器件整体的能量密度。

(2) 高性能MXene电极的存储机制以及电极/电解液界面电荷输运机理研究

(i) 通过原位透射电镜和红外热成像等分析手段,结合经典的电化学测试方法解析高性能MXene电极材料储能过程的反应路径和电荷转移机制。

(ii) 利用原位光学显微技术和数字全息技术等表征手段在充/放电过程实时监测MXene电极/电解液界面微观形貌和电解液浓度变化,结合原位微分电化学质谱分析、同步辐射吸收谱及非原位光电子能谱等表征手段揭示电极/电解液界面反应的关键过程和影响因素。

(iii) 结合能斯特方程分析和原位电化学石英晶体微天平等技术,研究不同高浓电解液与其阴离子对溶剂化结构和自由水的竞争结合机制,重点分析质子参与对MXene电极存储性能的影响规律。

(iv) 根据理论计算进一步验证反应路径,指导实验分析和方案调整,并依此提出功能多孔MXene电极和新型高浓电解液的普适性设计原则。

(3) 新型高性能MXene//PBAs AAIBs器件化设计、评价及调控

(i) 将上述优化的MXene电极、新型高浓电解液,与先进的双金属活性位点PBAs基正极匹配,构建出MXene/PBAs AAIBs器件。

(ii) 通过对电解液的成分进行优化,改变自由水的结合方式,以及其与正负极的匹配性,降低析氢、析氧、自腐蚀和自放电等副反应的发生。

(iii) 最后,通过对电池参数的优化提高全电池的综合电化学性能,并通过对全电池整体结构的优化赋予该电池体系更多的功能性,并对其安全性进行评估,为制备高性能AAIBs提供实验依据和技术支持。

[1] Droplet-Directed Anisotropic Assembly of Semifootball-Like Carbon Nanoparticles with Multimodal Pore Architectures. Adv Funct Mater., 2024; 34: 2400503.

[2] Engineering Electrolyte Additives for Stable Zinc-Based Aqueous Batteries: Insights and Prospectives. J. Energy Chem., 2024; 98: 311-326.

[3] S-doped MXene@porous carbon nano-fiber composite for improved sodium storage performance. Appl. Surf. Sci., 2024; 670: 160610.

膨胀聚四氟乙烯铁电驻极体的研制及力电耦合机理

王宁珍

北京林业大学

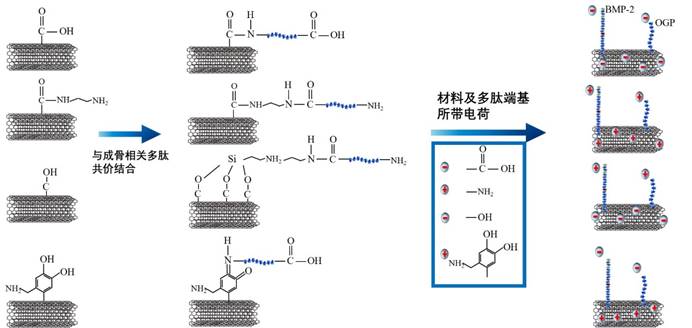

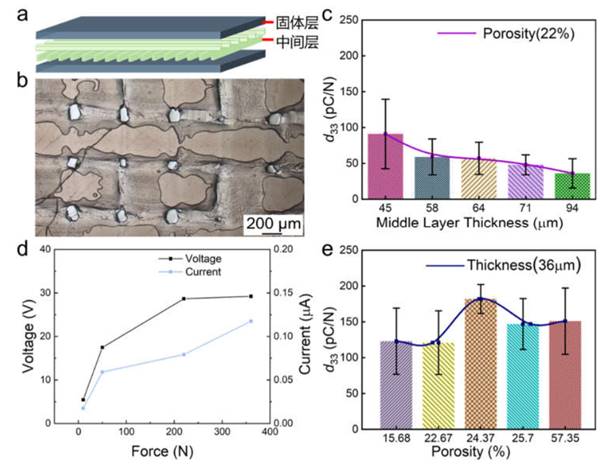

(a)3D 打印多孔膜的结构示意图,(b)光学显微镜下 3D 打印多孔膜的截面图,(c)不同中间层厚度的 3D 打印铁电驻极体膜的 d33柱状图,(d)3D 打印铁电驻极体膜在不同大小的循环力下的输出电流和电压折线图,(e)不同孔隙率的 3D 打印铁电驻极体膜的 d33柱状图。

本课题开展了 3D 打印多孔驻极体薄膜的研究。采用熔融沉积成型的 3D 打印方法制备了多种闭孔高分子薄膜,探索出了熔融堆积方法打印高分子多孔膜的技术参数,实现了膜厚度和孔尺寸的可控调节。通过光学显微镜对孔形貌的观察,获得了其平均孔尺寸和孔隙率。经过高压极化后,通过准静态压电系数 d33测量仪和皮安表获得了其压电系数和不同大小力下的输出电流与电压,并探究了孔尺寸和中间打印层厚度对打印的铁电驻极体电学性能的影响。主要研究进展如下:

(1) 高分子多孔膜的制备

首先将 PET 双面胶黏在打印底板上,附上一层 PP 胶带作为固体层后,将底板放入打印机开始打印。运行带有预设置打印参数的切片文件。关键参数包括底层层厚、每层层厚、填充率、填充形状、喷嘴温度和底板温度等。打印完成后将另一层 PP 胶带附在其上,从底板上取下。小心的剥离 PET 双面胶,裁剪后获得相应尺寸高分子多孔膜,结构如图 1(a)所示。如图 1(b),在光学显微镜下观察打印出的中间多孔层,观察到其孔尺寸最小可达约 60 μm。

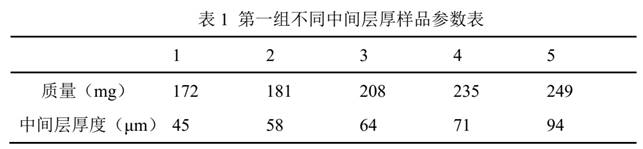

(2) 中间层孔尺寸和厚度对压电性能的影响

为探究中间层孔尺寸和厚度对压电系数的影响制备两组样品。第一组中间层孔隙率为 22%,中间层厚度分布在 45-94 μm 之间(表 1),在空气中 10 kV 电压的条件下进行极化,极化 5 min 后测量其 d33。如图 1(c),发现 d33 随样品中间层厚度减小而增大,这得益于较薄中间层在极化后孔内较高的电荷密度

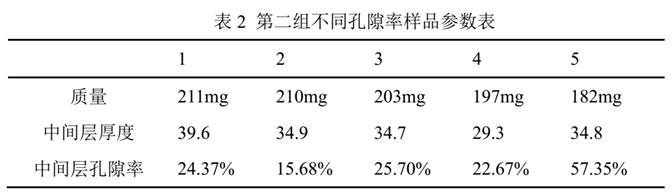

第二组为中间层厚度为 36 μm,孔隙率分布在 4.5%-36%之间的五个样品(表2),在与上述相同条件下极化后,测量并分析其 d33 值。如图 1(e),实验发现孔隙率为 24.37%的 3D 打印铁电驻极体膜压电 d33 系数最高。此实验结果能为优化打印设置中的填充率和打印厚度等参数提供指导,有利于进一步提高 3D 打印铁电驻极体膜的压电性能。

(3) 不同大小力对 3D 打印铁电驻极体膜输出电流和电压的影响

通过步进电机施力平台在 3D 打印铁铁电驻极体膜两侧施加不同大小相同频率的循环力,力的大小可以通过薄膜传感器监测。将皮安表连接在薄膜两侧附加电极上,得到其输出电流和电压曲线。如图 1(d),3D 打印铁电驻极体膜输出电流和电压同随循环力的增加而增大。此实验结果能够为铁电驻极体膜在传感器和能量收集中的应用提供指导

[1] N. Wang, H. Zhang, X. Qiu, R. Gerhard, J. van Turnhout, J. Cressotti, D. Zhao, L. Tang, Y. Cao, Recent Advances in Ferroelectret Fabrication, Performance Optimization, and Applications. Adv. Mater. 2024, 2400657.

高强化船用曲轴用钢疲劳裂纹扩展原位实验研究

王振强

哈尔滨工程大学

成果一:

成果二:

成果三:

本课题围绕曲轴材料缺陷诱导疲劳裂纹萌生、扩展规律及微观机理开展原位分析,进行含微小缺陷的原位疲劳试样设计,建立不同缺陷初始应力强度因子(ΔK)微小缺陷诱导疲劳小裂纹萌生的原位疲劳试验方法,研究小裂纹萌生位置、数量和扩展路径与ΔK关系,阐明裂纹扩展率变化规律,明晰试样缺陷诱导微裂纹的扩展模式,获得疲劳裂纹扩展门槛值以及交变载荷下缺陷尺寸容限。并利用先进材料表征技术对曲轴材料疲劳小裂纹扩展路径进行精细分析,研究曲轴微小缺陷附近显微组织特征对疲劳小裂纹的萌生及扩展的影响,阐明晶体学特征对疲劳小裂纹扩展路径的控制作用。主要研究成果如下:

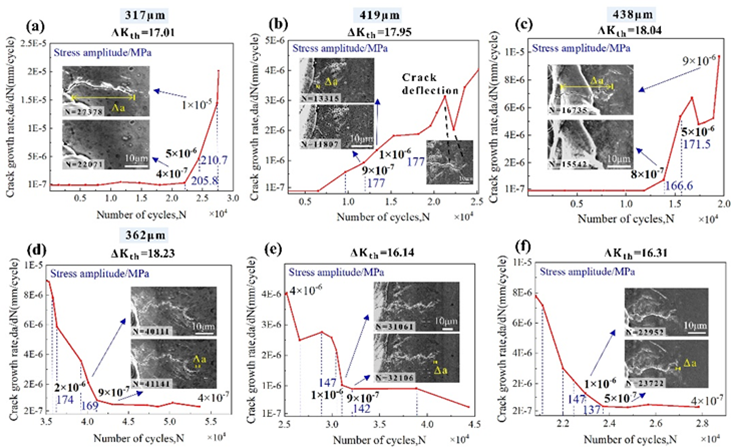

成果一:疲劳裂纹扩展门槛值测定新方法

疲劳裂纹扩展门槛值 (ΔKth) 是衡量材料疲劳性能的一个重要指标。要获得金属材料的ΔKth,需要对紧凑拉伸 (CT) 试样进行标准测试,以获得完整的裂纹扩展速率曲线(log da/dN-ΔK),然后确定应力强度因子,然后通过拟合曲线确定 10-7 mm/cycle 下的应力强度因子ΔK。因此,必须采用精细的观测方法,才能达到较高的裂纹观察精度。本课题已通过聚焦离子束(FIB)加工不同尺寸的缺口,缺口尖端成功诱发疲劳裂纹,通过原位疲劳试验机结合扫描电镜详细分析了疲劳裂纹萌生和扩展行为,通过原位疲劳试验得到的循环次数与裂纹长度,首次提出了“升-降载荷法”测定曲轴用钢疲劳裂纹扩展门槛值(ΔKth),建立并规范了通过原位疲劳试验测定门槛值的方法,即扫描电子显微镜(SEM)实时监测下的常温原位疲劳试验,通过高倍数SEM获得疲劳循环加载下每个周次的裂纹长度,实时观察样品表面的裂纹扩展. 适用范围为①各向同性的金属材料有且仅有垂直于裂纹面的作用力(I型应力)②应力比R是固定值,中途不发生变化。③最大应力低于屈服强度σs,即在高周疲劳条件下。该方法可应用于其他金属材料,该方法具有较高的准确性,并且能够探究离散性较大的材料不同组织门槛值。

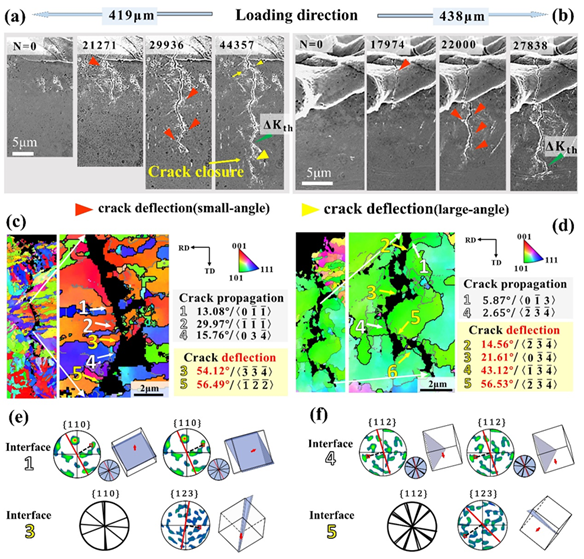

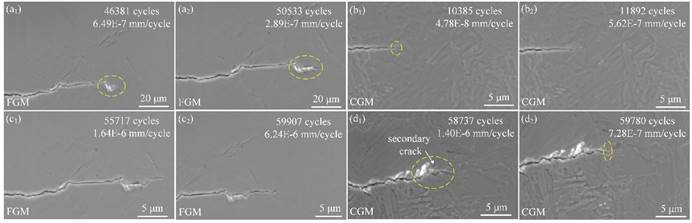

成果二:疲劳裂纹扩展微观机理

通过开展SEM实时观测原位疲劳试验,实时观察疲劳小裂纹的扩展行为和裂纹尾迹处的裂纹闭合行为,从小裂纹扩展至长裂纹范围处停止测试。采用EBSD对疲劳小裂纹处进行分析,对比裂纹扩展前后组织形貌的差异,探究疲劳小裂纹的晶体学择优机制。本课题提出了控制疲劳小裂纹扩展过程中发生偏转的主要因素,定义为局部取向差(MO)。裂纹尖端的 MO 值差异是控制疲劳裂纹生长行为的一个重要因素。当 MO 较大时,无论裂纹尖端前是否存在晶界,裂纹都会发生偏转,这种裂纹的偏转是通过交替不同滑移系来实现的。

此外,本课题围绕螺栓钢制材料的微观组织和疲劳裂纹扩展行为的相互作用关系开展原位SEM疲劳裂纹扩展速率实验,揭示不同的微观组织结构、裂纹偏转、二次裂纹等特征对42CrMo高强钢疲劳裂纹扩展速率的影响规律以及疲劳裂纹在不同组织中的扩展模式。主要的研究结果如下:

成果三:

采用近屈服平均应力的恒定循环载荷控制方法,通过原位SEM实时测试并观察42CrMo高强钢的疲劳裂纹扩展路径和微观组织的相互作用机制,以及裂纹偏转、二次裂纹和粗糙度诱导的裂纹闭合效应对疲劳主裂纹扩展速率的影响规律。本课题首次发现42CrMo材料的疲劳短裂纹在近屈服平均应力条件下对微观组织非常敏感,且具有穿晶和沿晶的混合扩展模式。相对于细晶组织的42CrMo材料而言,粗晶粒的42CrMo材料的疲劳短裂纹在扩展过程中存在着明显的粗糙度诱导的裂纹闭合效应,故有效地延迟了疲劳短裂纹在粗晶组织中的扩展速率。同理,增加的裂纹偏转频率和二次裂纹由于消耗了更多的能量,从而有效地降低了疲劳主裂纹的扩展速度。因此,在疲劳短裂纹扩展阶段,可以通过合理调控微观组织的尺寸来有效地延长材料的剩余裂纹扩展寿命,从而提高服役性能。

[1] Y. F. Gao, G. Y. Sui, H. L. Li, Z. Q. Wang, In-situ investigation of fatigue crack growth behavior of 34CrNi3Mo high-strength steel[J]. Materials Letters. 2023.12.

[2] Liu M, Zhang X, Wang Z, et al. Compressive mechanical behavior of B2 FeAl-based metal-intermetallic laminate composites[J]. Journal of Materials Science, 2024: 1-23.

[3] Zha Z, Wang Z, Wu Z, et al. Microstructural evolution and mechanical properties of cast Al‐2.6 Li‐2.8 Mg‐(0.5, 1.4) Cu‐0.2 Zr‐0.2 Sc alloys during heat treatment[J]. Advanced Engineering Materials.

[4] Zhang S, Wang Z, Zha Z, et al. The precipitation and corrosion behaviour of cast Al–Mg–(0.7, 1.3) Li–Cu alloys[J]. Materials Science and Technology, 2024: 02670836241253761.

聚合物复合固态电解质的填料体系设计及离子传导性能研究

潘龙

东南大学

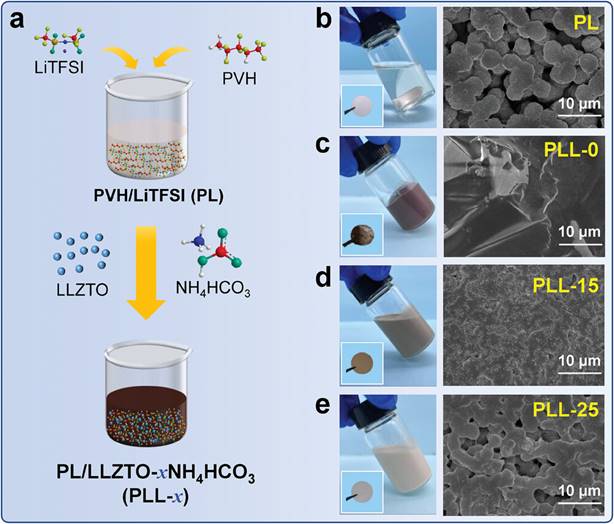

目前,单一组分的固态电解质无法同时满足离子导电率、电化学稳定性、加工性等的综合需求,复合固态电解质成为主流趋势。氟聚合物具有高力学强度和易加工性,石榴石氧化物具有高离子电导率和高电化学稳定性。因此,结合二者优势的氟聚合物/石榴石复合固态电解质受到广泛关注。本课题选取聚(偏二氟乙烯-六氟丙烯)(PVDF-HFP)、双三氟甲烷磺酰亚胺锂(LiTFSI)和Li6.4La3Zr1.4Ta0.6O12(LLZTO)为典型代表,从氟聚合物与石榴石的界面反应调控角度出发,提出牺牲型抑制剂策略,构筑了高性能的复合固态电解质,并研究其在固态锂电池中的应用。主要研究进展如下:

(5) 盐包聚合物策略制备PVDF-HFP/LiTFSI/LLZTO固态电解质

高电导率、宽电化学窗口的PVDF-HFP/LiTFSI/LLZTO(PLL)固态电解质的制备是本项目最关键的环节,是探究其性能和应用的重要基础。我们利用PVDF-HFP的高锂盐溶解性,引入“polymer in salt”策略,大幅增加锂盐的含量,从而进一步提升PLL的离子导电性能,同时拓宽PLL的电化学窗口。通过流延法制备的PLL电解质,具有大规模制备的潜力与前景,为后续系统研究结构和性能奠定了基础。

(6) 牺牲型NH4HCO3策略抑制LLZTO与PVDF-HFP界面反应

PVDF-HFP与LLZTO存在界面反应,导致PVDF-HFP形成大量碳碳双键、甚至凝胶,降低复合电解质的性能。LLZO表面存在的大量残碱是引发氟聚合物发生脱氟化氢反应的主要原因,而碳酸氢铵(NH4HCO3)是一种常见的pH缓冲液,可以将pH稳定在接近中性的范围内(6.0–7.5)。因此,我们选择NH4HCO3用于中和石榴石的碱性环境,从而抑制PVDF-HFP的脱氟化氢反应,有利于克服PVDF-HFP基离子电导率低和高压稳定性不足的问题。NH4HCO3可以完全挥发掉,在PLL中不会残留,可以避免与电池各组分材料之间的潜在副反应。

(7) PVDF-HFP/LiTFSI/LLZTO固态电解质的电化学性能

在牺牲型NH4HCO3和“polymer in salt”策略的协同作用下,PLL表现出1.2 mS‧cm−1的超高室温离子电导率,组装的Li || Li对称电池在0.2 mA‧cm−2的电流密度下可以稳定工作超过600 h。LFP || Li固态锂电池在1C倍率下具有高达125.4 mAh‧g−1的初始放电比容量,循环240圈后仍具有95.4%的容量保留率。

[1] A biomimetic cement-based solid-state electrolyte with both high strength and ionic conductivity for self-energy-storage buildings. Research, 2024, 7, 0379.

[2] Sacrificial NH4HCO3 inhibits fluoropolymer/garnet interfacial reactions towards 1mS cm-1 and 5V-level composite solid electrolyte. Advanced Functional Materials, 2024, DOI:10.1002/adfm.202405060.

[3] Ultrathin, mechanically durable, and scalable polymer-in-salt solid electrolyte for high-rate lithium metal batteries. Small, 2024, DOI: 10.1002/smll.202400272.

[4] Simultaneous derivatization and exfoliation of multilayered Ti3C2Tx MXene into amorphous TiO2 nanosheets for stable K-ion storage. Nanoscale, 2024, 16, 1751–1757

基于 cGAS-STING 通路的纳米疫苗调控肿瘤

谢文升

北京化工大学

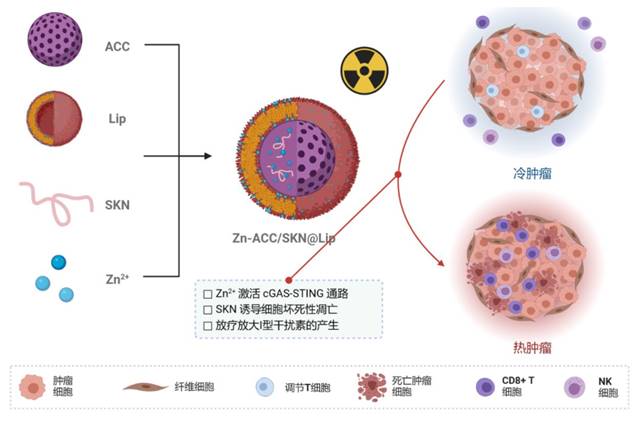

本课题以无定型纳米碳酸钙作为递送载体,一步法制备同时担载Zn2+和紫草素(Shikonin, SKN)的纳米疫苗 Zn-ACC/SKN@Lip,整合Zn2+介导的 cGAS-STING 通路激活和 SKN 介导的坏死性凋亡诱导,协同放射治疗以期实现“冷”肿瘤的有效逆转,探索 cGAS-STING 通路激活、坏死性凋亡诱导、放射治疗之间免疫诱导的协同作用关系,以期发挥免疫治疗的强大抗肿瘤作用。 主要研究进展如下:

(1) Zn-ACC/SKN@Lip 纳米疫苗的制备与表征

纳米疫苗的成功制备是本课题的基础和关键, 通过气相扩散法一步制备 Zn-ACC/SKN@Lip 及相关纳米疫苗,透射电子显微镜图像显示纳米疫苗具有均一的尺寸分布,且具有优异的分散性。 动态光散射结果显示制备得到的纳米疫苗粒径分布较窄,平均粒径为 230 nm。

(2) Zn-ACC/SKN@Lip 纳米疫苗的免疫激活效能

生 物 安 全 性 是 治 疗 的 前 提 , 通 过 高 剂 量 静 脉 注 射Zn-ACC/SKN@Lip 纳米疫苗结果显示小鼠体重相比于 Saline 注射组没有出现显著性差异,同时主要器官组织 H&E 结果亦未出现明显的损伤,证明 Zn-ACC/SKN@Lip 纳米疫苗具有良好的生物安全性。 通过对荷瘤鼠实施纳米疫苗治疗, Zn-ACC/SKN@Lip 处理组远端淋巴结中 CD4+ T细胞和 CD8+ T 细胞呈现显著的上表达,证明纳米疫苗成功激活了机体的先天性免疫应答。

(3) Zn-ACC/SKN@Lip 细胞摄取及毒性评价

相比于 ACC@Lip 纳米疫苗, Zn-ACC@Lip 可以对肿瘤细胞造成一定程度的杀伤,主要来自于 Zn2+释放产生的效果, Zn-ACC/SKN@Lip 纳米疫苗因为 SKN 诱导的细胞坏死性凋亡带来更高效率的肿瘤细胞杀伤效果

[1] 赵凌云 谢文升 詹博潇 李颖 202310233399 .7 利用 ACC 包载金属离子增加药物负载率的通用制备方法,中国发明专利

[2] Guo, Z.; Gao, X.; Lu, J.; Li, Y.; Jin, Z.; Fahad, A.; Pambe, N. U.; Ejima, H.; Sun, X.; Wang, X.; Xie, W.; Zhang, G.; Zhao, L. Apoptosis and Paraptosis Induced by Disulfiram-Loaded Ca2+/Cu2+ Dual-Ions Nano Trap for Breast Cancer Treatment. ACS Nano 2024, 18 (9), 6975–6989.

富血小板纤维蛋白-骨粉复合材料

刘凯宁

北京大学口腔医院

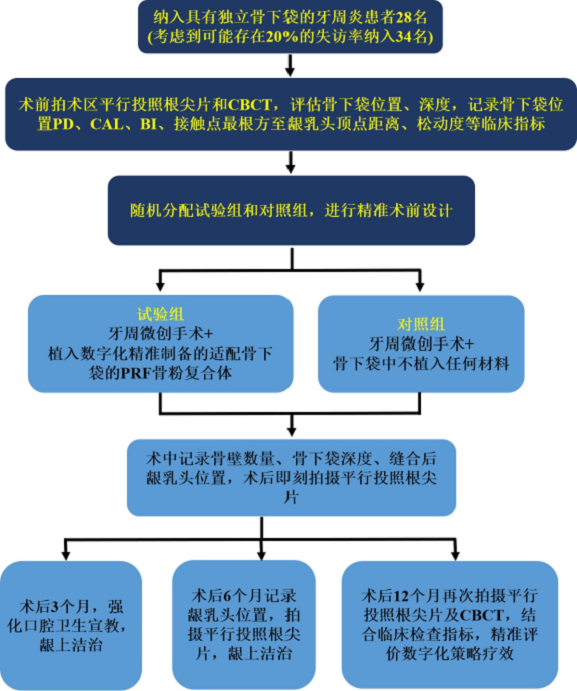

本研究聚焦牙周再生领域,将富血小板纤维蛋白(PRF)-骨粉复合材料用于牙周微创手术,并与数字化技术有机结合,建立牙周微创手术的数字化策略。研究中首先通过3D打印技术制造出精确模拟骨下袋形态的阴模。在手术过程中,成功制备适配每名患者骨下袋的PRF-骨粉复合材料,实现精准、高效的手术流程,更贯彻了微创的手术理念。

目前,本课题已纳入12例患者并完成手术治疗,其中,1名患者复查时间已达18个月,3名患者的复查时间已达6个月,其余患者均按照既定研究计划复查维护,将进一步观察长期临床疗效。现有临床及影像学检查结果初步显示,PRF-骨粉复合材料疗效好。

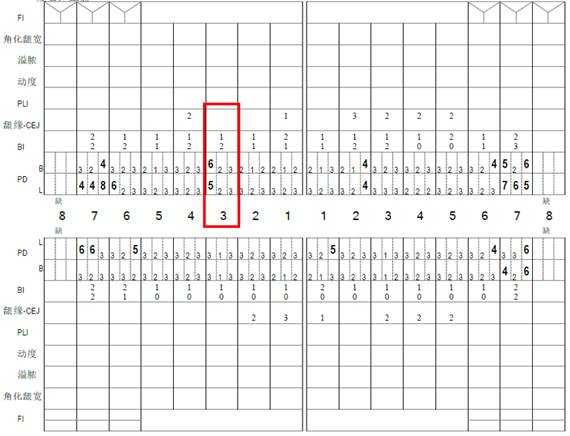

下面展示的是一例长期复查病例的具体治疗过程。

术前患者右上尖牙远中可及深牙周袋,探诊深度PD 5-6mm。

术前X线片显示,右上尖牙远中可见角形骨吸收,骨下袋深度大于3mm。综合患者全身情况,符合纳入条件,考虑进行数字化微创手术技术(MIST)联合PRF-骨粉复合材料治疗

如下图所示,为手术具体过程。术中抽取患者肘前静脉血,离心制备PRF,并与植骨材料(Bio-Oss®,Geistlich,瑞士)混合,制备出在一定时间内具有可塑形性的PRF-骨粉复合材料,置入术前根据CBCT数据制作的3D打印阴模中,由此预先制备出贴合骨下袋形态的复合材料,等待数分钟后复合材料硬固,取出复合体并将其植入对应的13远中骨下袋内,可见复合材料与骨下袋贴合良好,无需进一步行植骨材料塑形或骨袋充填(图G-J)。

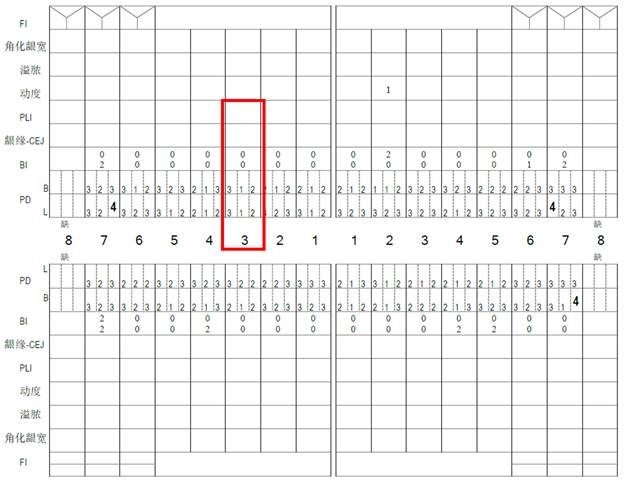

X线片显示,患者对应骨下袋在术后得到了较好的影像学骨充填,复查3个月、6个月、12个月、18个月疗效稳定(图A-D)。

术后1年复查全口牙周大表,可见右上尖牙远中深牙周袋闭合,探诊深度PD 3mm,实现了良好的临床疗效。

本研究初步探索了PRF-骨粉复合材料在牙周微创手术中应用的疗效。可以观察到,新型数字化技术助力下的个性化PRF-骨粉复合材料具备良好的临床操作性,疗效明确,预期性佳,具有优越的临床应用前景,有望助力牙周微创手术技术的发展,进一步提高牙周再生疗效。后续将进一步纳入受试者,完成本项随机对照临床试验,为PRF-骨粉复合材料用于牙周微创手术提供更多科学依据。

磁取向高效稳定聚合物复合质子交换膜

刘鑫

天津大学

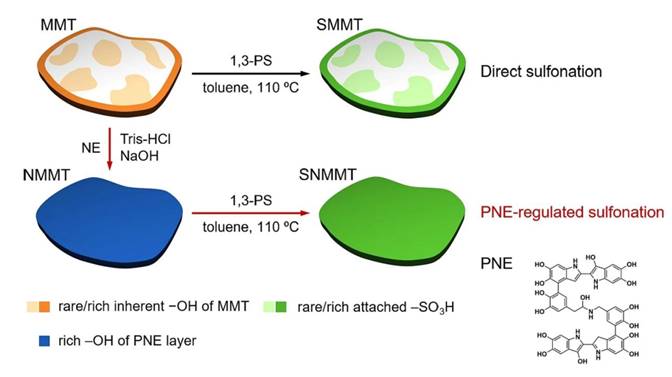

(1) 填料与基体之间的界面相容性会对纳米复合材料的整体形态和性能产生重要影响。与原始蒙脱石(MMT)相比,磺化蒙脱石(SMMT)等表面改性填料可优化质子交换膜( PEM)的界面相容性,用于质子交换膜燃料电池(PEMFC)和直接甲醇燃料电池(DMFC)。然而,人们很少对MMT的磺化进行深入了解和研究,例如其均匀性和充分性。在此,我们提出了这些被广泛忽视的问题,并利用一种典型的聚去甲肾上腺素(PNE)调控的SMMT(SNMMT)加以解决。这种方法不利用MMT固有的羟基直接进行磺化,而是事先在MMT上沉积一层带有大量羟基的 PNE 涂层,从而使SNMMT得到更均匀、更充分的磺化。与普通的 SMMT 相比, SNMMT表面环境的改变在与Nafion基体复合时带来了显著的益处,包括优化填料与基体的相容性、提高机械稳定性和增强质子传导性。此外, PNE涂层的抗氧化能力还能提高纳米复合PEM的化学稳定性。 Nafion/SNMMT 复合PEM在 95 ºC 的水中实现了 0.275 S cm-1 的质子传导性,明显超出了之前报道的使用普通 SMMT 的复合 PEM。配备这种革新的纳米复合PEM后, PEMFC 和DMFC都能显示出具有竞争力的峰值功率密度(PEMFC 在 80 ºC/100% 相对湿度 (RH) 条件下使用 H2 /O2 时为 1.121 W cm-2 , DMFC 在 1.6 M 甲醇/100%相对湿度 O2 条件下为 0.228 W cm-2 ),同时在恒定电流密度运行和RH循环测试中显示出很小的性能降低。对填料改性的均匀性和充分性的特别关注和革新有望会使纳米复合材料在界面和性能方面取得重大进展。

(2) 质子交换膜燃料电池(PEMFC) 和质子交换膜水电解器(PEMWE) 技术都迫切需要开发一种高导电性和坚固性的质子交换膜。水管理是一个重要的因素,显著影响细胞的性能,应给予足够的重视。虽然有几种战略试图缓解PEMFC的水淹问题,但关于PEMWEs水管理的报道很少。本文首先对滑石粉进行普鲁士蓝类似物电沉积、 PNE沉积、磺化改性,制备改性顺磁滑石粉填料(STC) 。在强磁场作用下,将STC加入到Nafion聚合物中,通过溶液浇铸法制备了具有透过面(TP) 质子传导通道的新型复合膜。 TP取向STC的掺入使Nafion膜具有均匀而明确的亲水结构域,增强了水管理能力。因此, 磁取向新型膜材料MM-Nafion/4STC膜同时具有高质子电导率(100°C时~ 0.38 S cm-1)和优异的稳定性(氧化、机械、尺寸) 。采用MM-Nafion/4STC膜的PEMFC和PEMWE即使在更恶劣的操作条件下也分别表现出优异的性能和500小时的耐久性。这项工作对等离子体材料的商业化具有重要意义

[1] Polynorepinephrine-regulated filler sulfonation toward interfacial reformation and conductive promotion of nanocomposite proton exchange membrane (Published, Chemical Engineering Journal, 2024, 484: 149582)

生物质材料基自愈合导电薄膜的构筑及应用

张文杰

江苏大学

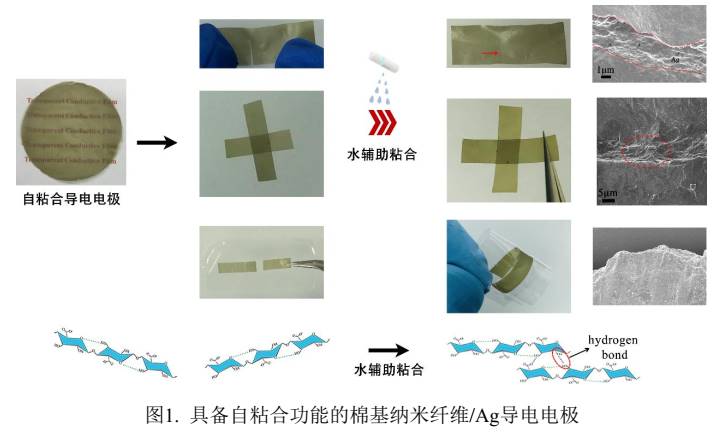

本课题主要成果有: 1.采用生物质材料(棉花)为原材料,通过对棉花进行化学改性处理,并将其与银纳米线复合,设计合成了一种具备自粘合功能的柔性导电电极。 2.将棉花转化为柔性透明薄膜,然后与银纳米片、 芯片一起组装成NFC 天线,并实现 NFC 天线和手机近距离无线通讯等功能。主要研究进展如下:

(1) 自粘合功能的柔性导电电极制备

本部分研究提出一种“选择性氧化羟基-机械剪切”的策略将宏观的棉花纤维分离成纳米尺寸的棉花基纤维素,然后将其与银纳米线复合, 制备出具有自粘合功能的柔性导电电极,如图 1 所示。 其自粘合功能具体表现在: 在水的辅助下,此柔性导电电极能够自动修复损伤; 在水的辅助下, 分离的导电电极能够直接粘合在一起,构筑成不同形状; 在水的辅助下, 导电电极能够直接粘结在 PVA,纤维素膜,纸,玻璃等不同的基体上。 本部分研究还对导电电极的自粘合功能机理进行了分析, 水润湿引起导电电极的内部结构重组, 实现导电电极的自粘合功能。 本课题开发的具有自粘合功能的柔性导电电极为电子电路的设计和修复提供了一种简便的途径, 具有重要的实用价值。

(2) NFC 天线制备及应用

本部分研究采用“选择性氧化羟基-机械剪切-致密化组装”的策略将棉花转化为柔性透明薄膜, 在制备的棉花基柔性透明薄膜上设计打印银电路,并在其上安装芯片,制备出 NFC 天线,如图 2 所示。 并通过手机 NFC APP 软件对 NFC天线进行信息存储和识别, 实现 NFC 天线和手机的近距离无线通讯,如:在 NFC天线中写入江苏大学英文主页信息后,当手机靠近 NFC 天线时,手机自动打开江苏大学英文主页,完成信息的识别。 此外,还实现了手机靠近 NFC 天线时,手机自动打开歌曲; 利用 NFC 天线打开门锁等功能

基于多孔MXene/纳米芳纶复合隔膜离子传输孔道结构调控及锂硫电池性能研究

王明强

哈尔滨工业大学

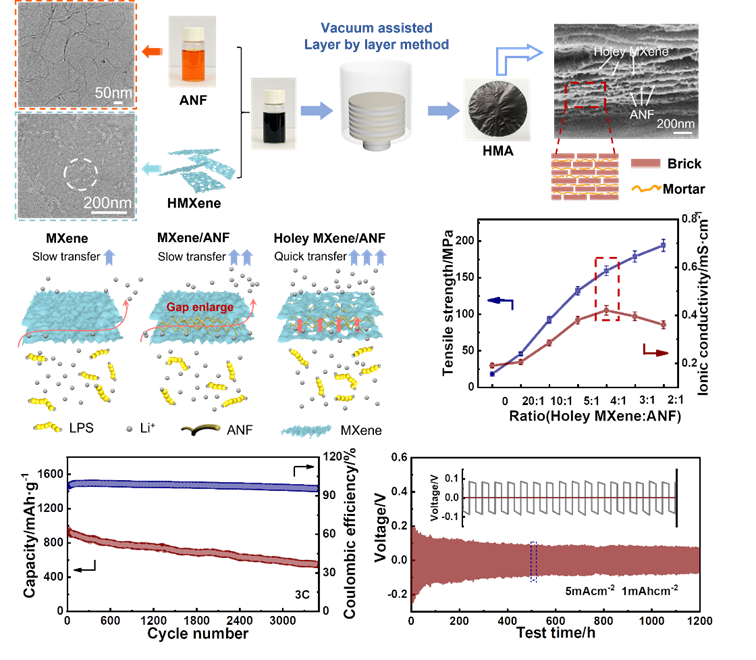

本课题受天然珍珠层结构启发采用真空辅助LbL组装法制备了一种应用于锂硫电池的多孔Ti3C2Tx(HMXene)/芳纶纳米纤维(ANF)多功能复合隔膜,得益于“砖块和砂浆”的特殊结构,该复合隔膜表现出了优异的机械性能。通过调节MXene和ANF的比例,探究了ANF含量对复合隔膜物性的影响,选择其中兼具高机械性能和离子电导率的仿生多孔MXene/ANF(HMA)隔膜应用于锂硫电池中,电池实现了长期稳定的循环。这项工作为推动高性能锂硫电池的实际应用提供了新的设计思路。主要研究进展如下:

(1)HMA复合隔膜的制备

以MXene为基体制备锂硫电池隔膜需要解决因二维材料堆叠导致的离子传输路径延长降低其电化学性能的问题。目前,缓解这一问题的常用方法是向体系中引入纳米纤维材料,制备MXene/纳米纤维复合隔膜。然而在制备过程中通过简单抽滤或冷冻干燥等方法往往无法兼顾优异的机械强度和高的离子电导性。本工作采用了一种新颖的真空辅助 LbL 组装法将刻蚀出孔洞的MXene纳米片和ANF组装成具有仿珍珠层状结构的复合隔膜,由于“砖块和砂浆”的结构而具有出色的机械性能,ANF插层带来的层间距离拓宽与多孔MXene纳米片上的孔洞协同作用,缩短了离子路径,为离子运输提供了“高速公路”,提高了隔膜的离子电导率。获得的柔性薄膜表现出光滑的表面和高度的柔韧柔性,其SEM横截面图显示出堆叠良好、有序的层状结构。

(2) ANF含量调控对HMA复合隔膜物性的影响

高机械强度需要隔膜具有强化学键和致密坚固结构,而高离子电导率需要弱化学键和多孔易变形的结构,平衡二者的关系需要对其中的插层材料含量进行调控研究。实验结果表明,含有20 wt% ANF的HMA膜兼顾高机械强度和高离子电导率表现最佳的复合隔膜。具体而言,以20 wt% ANF作为顶部和底部最外侧的绝缘层,80 wt% 多孔MXene作为中间吸收层,均匀分成多组并依次进行抽滤制备出具有多层结构的HMA隔膜,该隔膜的拉伸强度为159±6.9 MPa,对应模量为6.6± 0.2 GPa,锂离子电导率为0.42± 0.02 mS cm−1。

(3)HMA复合隔膜在锂硫电池中的表现

由于HMA复合隔膜集成了分层离子"高速公路"和类珍珠层复合结构等特点, 在实现锂离子高效传输的同时为抑制锂枝晶生长提供物理和化学屏障。当其应用于Li|Li 电池中,在5 mA cm-2的高电流密度下实现了超过1200h的长期稳定循环;ANF具有的空间负电荷与MXene提供的吸附位点共同起到了抑制多硫化物穿梭的作用,当其应用于Li-S电池中,在3C的电流密度下循环3500圈循环后,容量保持率为54.5%,每个循环的衰减率仅为0.013%。

[1] Biomimetic nacre-like aramid nanofiber-holey MXene composites for lithium-sulfur batteries Cell Report Physical Science, 2023, 4, 101592

钛酸锂电极材料的电位调控研究

张千玉

四川大学

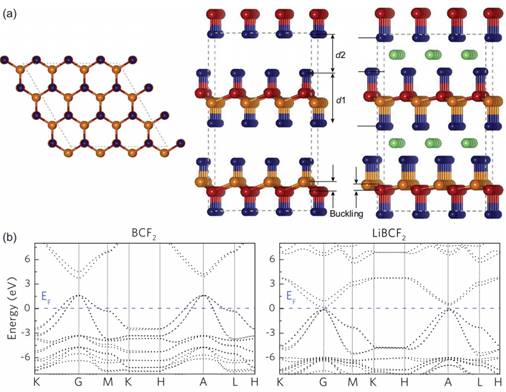

本课题对Li4Ti5O12材料的结构和电子结构进行了分析,首次对Ti的价态在嵌Li过程中的变化进行了系统的讨论,进而通过深入分析电位因素,预测在放电到0V前,可以继续嵌Li到Li8.5Ti5O12态,进而可以大幅提高该材料理论容量。最近,我们通过分析Si和C材料与Li的相互作用机理,发现Si掺入C的晶格中,能够显著提高材料与Li的相互作用,进而提高石墨结构的C的嵌Li电位。基于此,申请人设计了Si-C复合二维材料,并研究了其储Li性能,发现该材料储Li容量分别可以达到1520 mAh/g。近期,我们还研究了Jahn-Teller效应对电极材料的影响,包括电子结构的影响。在这些研究过程中,我们发现结构因素对电位的影响也非常重要,且这些问题很少被研究者关注。因此,我们开始系统关注电位调控对材料改性及新材料设计的重要性,并开始了前期研究工作。比如对石墨和氟化石墨的嵌Li及其相关的电位调控和设计工作,已经初步显现出电位调控对电极材料设计的作用,设计出了一类电压达~3.5V,容量最高可达400mAh/g的正极材料。

[1] Hui Chang, Xinyu Liu, Shan Zhao, Zonglin Liu, Ruitao Lv, Qianyu Zhang*, Ting-Feng Yi*. Self-assembled three-dimensional N/P/S-tridoped carbon nanoflower with highly branched carbon nanotubes as efficient bifunctional oxygen electrocatalyst towards high-performance rechargeable Zn-air batteries. Advanced Functional Materials, 2024, 34, 2313491.